Cipresso: tra Munch e Böcklin

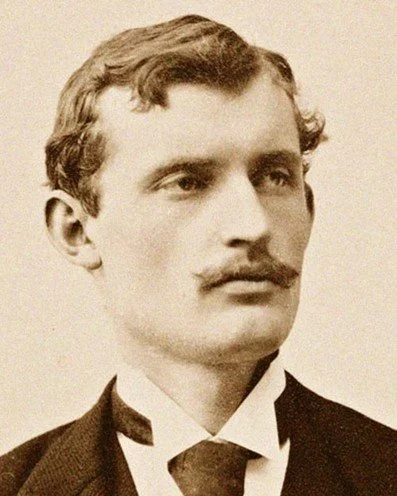

EDVARD MUNCH (1863 – 1944)

Col tocco espressionista che lo caratterizza, nel 1927 l’artista norvegese Munch dipinse i cipressi del Cimitero acattolico di Roma. In quale occasione?

Giungeva a Roma per la seconda volta ma questa volta era ben intenzionato a godersi l’Urbe. Difatti, ci rimase un mese. Nella primavera del 1899, dopo una sosta prolungata a Firenze, aveva dedicato troppo pochi giorni alla Città Eterna. Era ripartito quasi subito; giusto il tempo di andare a contemplare in Vaticano gli affreschi di Raffaello e di Michelangelo. In una lettera di aprile 1927 inviata a Ludwig Justi l’allora direttore del museo di Berlino, la sua soddisfazione è palpabile: “Ora sono ben sistemato all’Hotel de Russie e sono molto felice di essere finalmente arrivato a Roma. Sono stato qui solo una volta, più di 20 anni fa, e solo per tre giorni. Dato che attualmente lavoro con grandi formati, per me è molto importante vedere gli affreschi di Michelangelo e Raffaello.” Durante il soggiorno nella capitale, Edvard fece vari disegni della vita di strada e dei ristoranti ma soprattutto raffigurò su tela con colori ad olio La tomba di P.A. Munch a Roma, ossia la sepoltura di suo zio Peter Andreas Munch (1810 – 1863). A sua zia Karen scrisse in proposito: “Ho dipinto uno schizzo della tomba di P.A. Munch – Egli riposa proprio sotto la vecchia muraglia romana adiacente al cimitero protestante – Vicino a una vecchia torre panoramica – Il cimitero protestante è il cimitero più bello che abbia mai visto.” Dello stesso parere era stato Henry James (1843 – 1916) a giudicare da come descrisse il cimitero del Testaccio: “Una mescolanza di lacrime e sorrisi, di pietre e fiori, di cipressi in lutto e cielo luminoso, che ci dà l’impressione di volgere uno sguardo alla morte dal lato più felice della tomba”.

Lo zio di Munch morì il 25 maggio 1863 (anno della nascita del nipote), spazzato via da un ictus. Era uno storico, un personaggio autorevole al punto di essere stato il primo studioso straniero non cattolico ad ottenere l’autorizzazione di consultare gli archivi del Vaticano. La sua opera ha lasciato una durevole impronta nel paesaggio intellettuale norvegese. Il piccolo obelisco che si erge dietro alla sua tomba offre, oltre le rituali iscrizioni latine, un suo ritratto di profilo eseguito dallo scultore Ole Fladager (1832 – 1871). Nel 1864, all’inaugurazione del monumento funebre c’era Henrik Ibsen (1828 – 1906) che vi tenne un discorso. Ogni 17 maggio la sepoltura riceve l’omaggio di una corona floreale da parte dei norvegesi residenti a Roma che commemorano la Costituzione del 1814 (Festa nazionale della Norvegia).

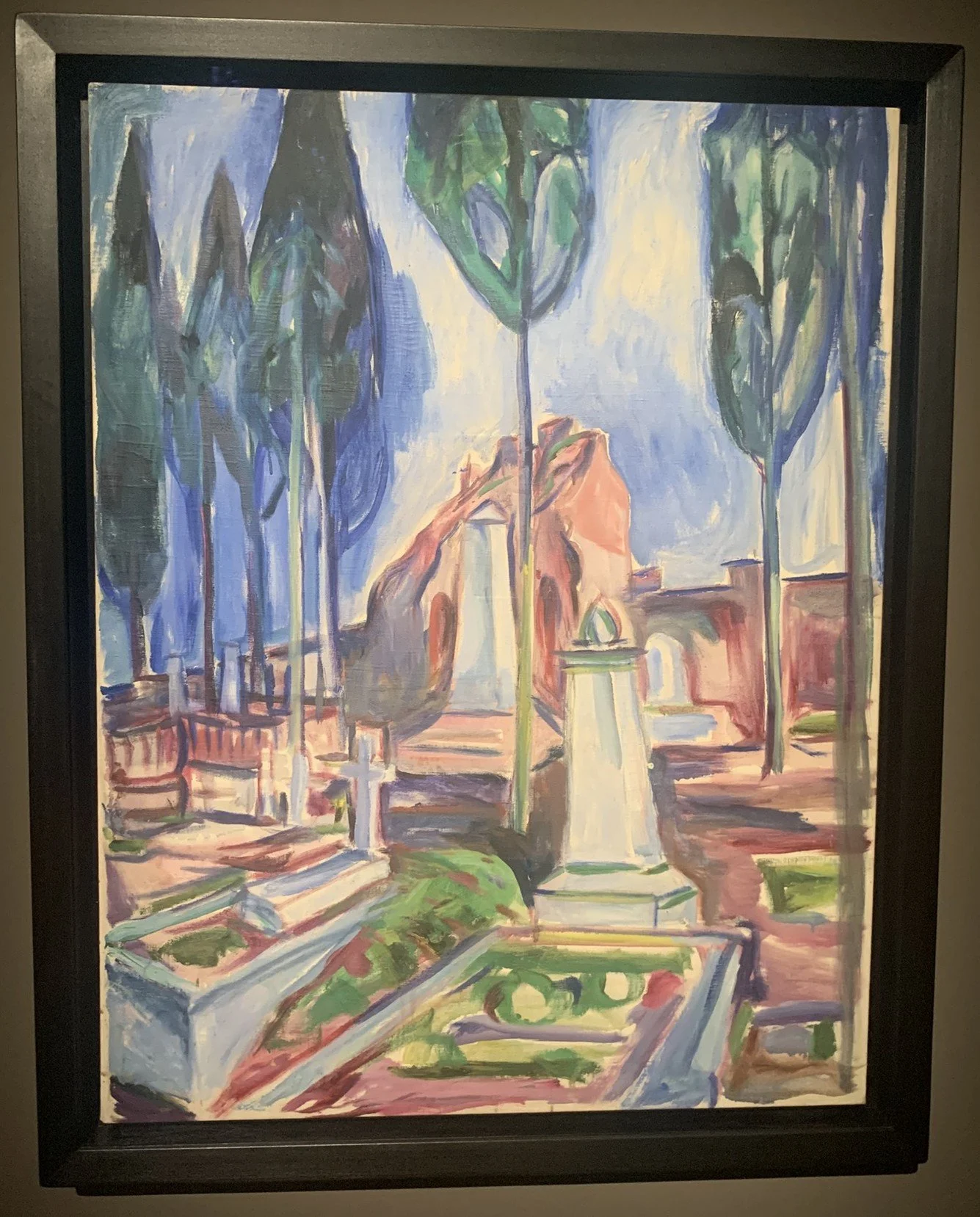

Lo scorcio del Cimitero acattolico dipinto da Edvard Munch, che include ovviamente la tomba dello zio, non espone i cipressi in modo cupo e inquietante. L’area cimiteriale appare immersa in una rosea luce mattutina. Più che un camposanto, sembra un giardino dove le tombe sono aiuole e i cipressi, custodi benevoli. Gli alberi non sono appesantiti da tinte scure; ogni esile tronco dirige verso l’alto la sua freccia iridescente a difesa dell’atmosfera meditativa del posto.

In eco alla visione luminosa dei cipressi proposta da Munch, sentiamo la voce della scrittrice inglese Vernon Lee (1856 – 1935), pseudonimo di Violet Paget. Una frase custodita nel suo libro The Spirit of Rome (1906) la dice lunga sull’effetto che produssero su di lei gli alberi pizzuti del Cimitero acattolico dove riposano i poeti Keats e Shelley: “Non sembrano tanto unire le persone nella terribile comunanza della morte, quanto piuttosto nella vita eterna dei secoli.”

ARNOLD BÖCKLIN (1827 – 1901)

Tra il 1880 e il 1886, Arnold Böcklin diede un valore lugubre ai cipressi quando li incastonò in quadri enigmatici molto affascinanti. In quel periodo il pittore originario di Basilea compose cinque versioni de L’isola dei morti (Die Toteninsel) una delle quali, la quarta, dipinta nel 1884, non è giunta fino a noi poiché è stata distrutta sotto un bombardamento delle Seconda Guerra Mondiale. Qual è l’immagine raffigurata?

In un mare calmo senza onde, liscio da sembrare un lago, una barca si sposta lentamente; è sul punto di raggiungere un isolotto che domina prepotentemente la scena. Nell’imbarcazione si distinguono di spalle due personaggi: un rematore sta a poppa mentre a prua, una figura statuaria avvolta in un panno niveo si tiene in piedi davanti a una bara poggiata di traverso, coperta anch’essa da un drappo bianco. Il luogo dove si apprestano a sbarcare rimane misterioso benché se ne capisca facilmente la destinazione d’uso: è un cimitero. L’isolotto si presenta come un emiciclo cinto da rupi scoscese. Nelle alte pareti di pietra che attanagliano il nucleo di terra sono state scavate delle camere sepolcrali; lo spazio centrale è invaso da un fitto bosco di cipressi che sbandiera la sua cresta scura sopra le rocce.

Prima versione Kunstmuseum di Basilea

La vicenda de L’isola dei morti ebbe inizio nel 1880 nell’atelier di Firenze. Il pittore stava eseguendo su tela un paesaggio arcano e onirico, con isola e barca, per il suo mecenate Alexander Günther quando ricevette a metà aprile la visita di Marie Berna-Christ, una giovane vedova. Quindici anni prima la donna, a diciannove anni, aveva perso il marito dopo solo un anno di matrimonio e ora stava per risposarsi; chiedeva “un quadro da sognare”. A Böcklin venne un’idea: avrebbe realizzato su tavola lo stesso scenario dell’opera che stava ultimando, aggiungendo però nello scafo una figura femminile in piedi (Marie Berna) e una barra in modo che la rappresentazione fosse per la committente una maniera di rendere un ultimo omaggio al defunto coniuge e di segnare la sua nuova partenza sentimentale con il futuro consorte, il conte di Oriola. L’effetto ottenuto piacque così tanto al pittore che riportò il dettaglio del personaggio in piedi e del feretro nel quadro destinato al suo mecenate di Francoforte. Difatti, i due elementi chiari e luminosi appaiono preziosi nella composizione: oltre a controbilanciare il nero dei cipressi e a illuminare il dipinto, conferiscono un senso profondo e universale al messaggio pittorico. Il 19 maggio, la prima versione fu compiuta e Böcklin ne diede subito notizia a Günther: “L’isola dei morti è pronta, finalmente, e sono convinto che susciterà l’impressione che desidero. Sestini porterà la cassa dopodomani, perché voglio attendere ancora un giorno per l’asciugatura. È bene che me ne separi, perché altrimenti continuerò sempre a trovare qualcosa da cambiare.” A fine giugno la seconda versione fu portata a termine: “Mercoledì scorso, 23 giugno, Le ho spedito il quadro, L’isola dei sepolcri, con il servizio Gran velocità...” Più avanti nella sua lettera Böcklin spiegava l’impressione di silenzio tombale che cercava di suggerire al fruitore della tela: “Potrete immergervi nell’oscuro mondo delle ombre al punto da avere la sensazione di avvertire il leggero, tiepido alito di vento che increspa il mare, e al punto che, pronunciando una parola a voce alta, avrete il timore di disturbare quella quiete solenne.” La schiera dei cipressi rigidi e impassibili sembra montare la guardia davanti a una grotta per sottrarla alla vista e al contempo impedirne l’accesso; gli alberi monumentali stretti gli uni agli altri innalzano una barriera che divide il mondo dei vivi dal regno dei morti; materializzano il confine tra la realtà afferrabile e una dimensione invisibile e inconoscibile. La loro massa scura incupisce il paesaggio e apre come una voragine al centro del dipinto.

Varie sono le ipotesi sul luogo che l’artista avrebbe preso a modello per creare la sua isola. Per alcuni, è Pontikonisi, un isolotto greco vicinissimo a Corfù. Per altri, è l’isola di San Giorgio in prossimità della costa del Montenegro. Potrebbe assomigliare a Strombolicchio, uno scoglio d’origine vulcanica nel Mar Tirreno, oppure si tratta dei Faraglioni di Capri. Fra tutte le tesi avanzate, quella del massimo studioso e conoscitore di Böcklin, Hans Holenweg, pare la più fondata. Secondo il docente dell’Università di Basilea, l’isola-cimitero scaturisce dalla sovrapposizione dell’immagine dell’isolotto fortificato del Castello Aragonese d’Ischia con quella del cimitero che si stendeva a gradini dirimpetto alla roccaforte di Alfonso V d’Aragona. L’asserimento non suona strampalato sapendo che, in occasione del suo primo viaggio a Ischia nel settembre 1879 (il soggiorno precede di solo pochi mesi la prima stesura dell’opera) con l’intento di sottoporsi a delle cure termali, Böcklin alloggiò a villa Drago nei pressi del vecchio cimitero a terrazze, oggi scomparso, sorto nel 1836 durante un’epidemia di colera.

Nel ciuffo di cipressi posto al centro del quadro, sono in tanti a vedere un richiamo ai solenni inquilini che svettano a Firenze in mezzo al Cimitero degli Inglesi. L’area cimiteriale soprelevata sul Piazzale Donatello forma un’isola ovale lambita, su tutto il suo perimetro, dalle corsie dei viali ottocenteschi. Su questa collinetta accerchiata dal traffico, il tempo si ferma e le macchine che circolano sotto si volatilizzano lasciando nell’aria un impercettibile brusio. Poco distante stava l’atelier dove Böcklin realizzò le prime tre versioni dell’Isola dei morti. Lì fu seppellita Beatrice, la figlia del pittore, morta in tenera età. Forse i cipressi del quadro si riferiscono davvero a quelli del Cimitero degli Inglesi.

Comunque, durante le lunghe permanenze nel Lazio e in Toscana, all’artista svizzero non sono certo mancate le occasioni di osservare i cipressi fuori dal recinto dei campisanti. Impossibile che un giovane paesista di talento non si recasse un giorno o l’altro a Roma! Così fece Böcklin nel 1850 su consiglio del suo amico e concittadino, lo storico Jacob Burckhardt autore de La civiltà del Rinascimento in Italia. Aveva 23 anni e alle spalle una formazione all’accademia di Belle Arti di Düsseldorf. L’Urbe lo stregò; ci rimase fino al 1857. Oltre a innumerevoli reperti dell’Antichità che una campagna di scavi aveva portato alla luce, Roma regalava un’infinità di paesaggi al suo interno. Epoca fausta per chi voleva ritrarre la natura; lo poteva fare senza nemmeno uscire dalle mura. Stimolato dal verde cittadino, il pennello carpiva giardini, parchi, grandi spazi incolti allo stato quasi selvaggio. Nella Città Eterna Böcklin incontrò la sua anima gemella Angela Pascucci, una bella e alacre fanciulla romana, che sposò nel 1853 e che fu una figura centrale nella sua esistenza. Nonostante soggiornasse di frequente fuori dall’Italia, egli intratteneva uno stretto legame col Bel Paese; lo portava nel cuore. Tornò a Roma dal 1862 al 1866 ma quando la città divenne capitale del Regno d’Italia nel 1871, se ne distaccò, assai deluso: non accettava il nuovo volto urbano che si andava modellando sotto la spinta di una dirompente speculazione edilizia. Si girò allora verso Firenze, gioiello architettonico inserito in un incantevole scrigno vegetale. Dal 1874 al 1885 fece la spola tra Firenze e la Germania, nel 1885 ripartì per la Svizzera ma nel 1895 si stabilì definitivamente sulle colline fiesolane nella Villa Bellagio di San Domenico. In una lettera esprime la sua letizia alla sorella: “Così alla fine ho la mia patria, dopo aver girato tanto a lungo come un vagabondo senza casa.”

Insieme alla moglie Angela, Böcklin riposa a Firenze nel Cimitero degli Allori, accerchiato di cipressi, sulla via senese. Per la sua tomba, aveva prenotato una vista sull’acqua piatta e silenziosa, non sulla fosca verticalità dei cipressi: dalla terza versione de L’isola dei morti, eseguita a Firenze nel 1883, si leggono le sue iniziali A.B. sopra la camera sepolcrale che si apre a destra sul lato esterno della parete rocciosa, come fosse una portafinestra affacciata sul mare. Nel piccolo cimitero fiorentino compare un’iscrizione sulla base della colonna dorica che funge da monumento funerario al pittore svizzero: NON OMNIS MORIAR, ovvero NON MORIRÒ DEL TUTTO. È il frammento di un’ode del poeta latino Orazio (65 a.C.– 8 a.C.); per la precisione, fa parte del trentesimo carme del Libro III:

Non omnis moriar multaque pars mei/vitabit Libitam: usque ego postera/crescam laude recens…

Non del tutto morirò e una gran parte di me / eviterà Libitina: continuamente io crescerò / mantenuto in vita dalla lode dei posteri…

Böcklin non poteva immaginare quanto queste tre parole latine fossero azzeccate per illustrare la sua posterità. L’isola dei morti è diventata un’icona del simbolismo europeo. L’isola silente e impenetrabile invita a meditare sulla grande Incognita che riguarda ognuno di noi: la Morte. La contemplazione del quadro ci trasporta in un’atmosfera cupa e misteriosa, sospesa nello spazio e nel tempo; siamo in un non-luogo dove avviene il passaggio dal mondo dei vivi al mondo dei morti. Gli interrogativi sono tanti e le interpretazioni inesauribili. Questo magnetico scenario, che unisce elementi realistici e atmosfera onirica, che dietro all’immaginabile cela l’inimmaginabile, che inquieta e al contempo attrae, ha subito provocato forte clamore e riscontrato vivido interesse; ancora oggi è fonte d’ispirazione per artisti e scrittori.

Il quadro ha colpito Lenin, Freud, De Chirico, Dalì. Nella sua camera da letto D’Annunzio appese una riproduzione del dipinto; nei giardini del Vittoriale alcuni cipressi piantati ad emiciclo restituiscono la forma a ferro di cavallo dell’Isola di Böcklin. Hitler, stregato dall’opera, acquistò la terza versione nel 1933; i militari sovietici la trovarono a Berlino nel Bunker accanto al cadavere del Führer. Profondamente turbato dal quadro, lo scrittore svedese August Strindberg (1849 – 1912) iniziò nel 1907 un dramma da camera intitolato “L’isola dei morti” che non portò a compimento. All’inizio del 1909 Sergej Rachmaninov (1873 – 1943) tradusse in musica l’emozione provata di fronte a una riproduzione in bianco e nero del celeberrimo dipinto. Quando, tempo dopo, ebbe l’occasione di vedere una delle versioni originali, il pianista e compositore russo dichiarò che, se gli fosse capitato di osservare per prima la scena a colori, non si sarebbe commosso e non avrebbe scritto a Dresda il suo poema sinfonico. Ne “L’isola dei morti”, riconosciuto un capolavoro di Rachmaninov, intervengono archi, fiati e arpa ma stranamente non si fanno sentire le note del pianoforte.

Latitudine Böcklin

In Latitudine Böcklin (1979) l’estro creativo di Fabrizio Clerici (1903 – 1993) fa nascere isole böckliniane dalle profondità di un suolo lunare. Ne Lo studio di Dresda (1973) l’ampia finestra di un atelier si apre magicamente sul paesaggio più famoso della pittura ottocentesca: l’isola enigmatica di Böcklin.

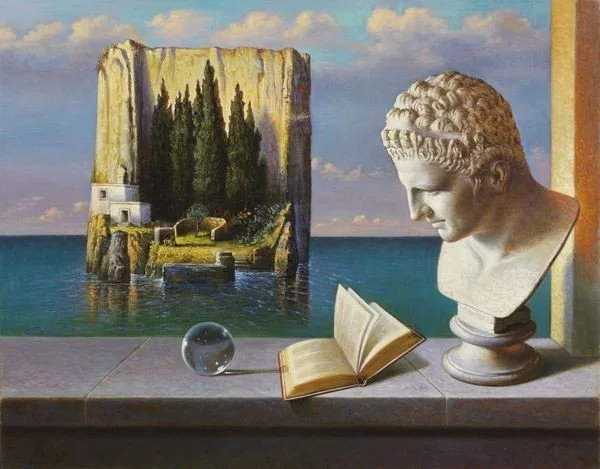

Arcadia

Periodicamente il pittore metafisico Antonio Nunziante rielabora l’Isola con incredibile maestria, senza quasi mai escludere i simbolici cipressi; il tratto accuratissimo, la scelta della luce, dei colori, il sorprendente accostamento di oggetti, gli insoliti scorci formano dei quadri affascinanti. L’isola dell’amore (1999), Destinazione possibile (2000), Tormento ed estasi (2001), Nephelai (2003), Attesa (2005), Ritorno ad Itaca (2008), Arcadia (2010), Dimensioni parallele (2025) rendono un omaggio postumo, sempre rinnovato, al grande artista basilese. Nunziante come Böcklin, anche se in modo assai diverso, intrecciando con talento realismo e visione onirica, ci trascina in uno spazio che supera il mondo tangibile e va al di là del nostro raziocinio.