Cipresso: tra i poeti

Andiamo a rintracciare il cipresso nel poema eroico del Tasso e nella poesia del Foscolo, del Pascoli e del Carducci.

TORQUATO TASSO (1544 – 1595)

Nel tredicesimo dei venti canti in ottave che costituiscono il suo poema epico La Gerusalemme liberata (1575), il Tasso ci fa sentire le rimostranze di un cipresso. Siamo nella selva di Saron dove una schiera di spiriti demoniaci, chiamati alla riscossa dal mago Ismeno, s’impossessano di tutti gli alberi e seminano spavento tra i cristiani: ogni crociato che si addentra nella foresta, determinato a procurarsi il legno necessario alla costruzione di una nuova macchina bellica, ne scappa in preda al panico. Il posto, infatti, era nevralgico: i saraceni lo dovevano presidiare per non permettere al nemico di ricavarne legname a piacimento. Sarebbe stato imperdonabile vanificare l’azione eroica di Clorinda e Argante che, al termine di una rischiosissima impresa notturna fuori le mura (in cui Clorinda trova la morte), erano riusciti a incendiare e distruggere la temibile torre mobile degli assedianti di Gerusalemme (Canto XII).

L’ottava 38 del canto XIII celebra l’incontro di Tancredi con il cipresso. Malgrado il suo indebolimento fisico e mentale conseguente al drammatico duello con Clorinda, Tancredi parte alla conquista della foresta stregata. Non si lascia intimorire dalle orrende apparizioni né dai rumori spaventevoli. Non indietreggia davanti a un muro di fuoco: si lancia impavido contro l’ostacolo accorgendosi poi con meraviglia che l’incendio era finto. Arriva quindi in una radura semicircolare al centro della quale s’innalza un albero piramidale che porta alcuni geroglifici incisi sulla corteccia:

Al fine un largo spazio in forma scorge

d’anfiteatro, e non è pianta in esso,

salvo che nel suo mezzo altero sorge,

quasi eccelsa piramide, un cipresso.

Colà si drizza, e nel mirar s’accorge

ch’era di vari segni il tronco impresso,

simili a quei che in vece usò di scritto

l’antico già misterioso Egitto.

L’ottava 39 rende leggibile una parte dell’iscrizione incisa suo tronco del cipresso. Il cavalliere non è in grado di decifrare il significato dei geroglifici; tuttavia, riesce a leggere in siriaco il messaggio enigmatico che compare accanto alla scrittura egizia:

Fra i segni ignoti alcune note ha scorte

del sermone di Soria ch’ei ben possede:

“O tu che dentro a i chiostri della morte

osasti por, guerriero audace, il piede,

deh! se non sei crudel quanto sei forte

deh! non turbar questa secreta sede.

Perdona a l’alme omai di luce prive:

non dée guerra co’ morti aver chi vive”.

Il rigo conclusivo è un nebuloso ammonimento: “chi vive non deve far guerra ai morti”.

L’ottava 40 mette in risalto il turbamento di Tancredi che, anche se non capisce il significato del messaggio inciso sul cipresso, è comunque pervaso da una sensazione di malessere provocata dagli strani lamenti che percepisce intorno a sé.

Nell’ottava 41, il messaggio inizia ad esplicitarsi attraverso manifestazioni visive e sonore. Nonostante il suo disagio, Tancredi mantiene saldo l’obiettivo di abbattere il cipresso. Al primo colpo di spada del cavalliere, l’albero comincia a sanguinare; al secondo, fa udire un pianto che sembra provenire dall’oltretomba.

Pur tragge al fin la spada, e con gran forza

percote l’alta pianta. Oh meraviglia!

Manda fuori sangue la recisa scorza,

e fa la terra intorno a sé vermiglia.

Tutto si raccapriccia, e pur rinforza

Il colpo e ‘l fin vederne ei si consiglia.

Allor, quasi di tomba, uscir ne sente

Un indistinto gemito dolente.

Le ottave 42 e 43 chiariscono sotto forma di monologo il senso del messaggio oscuro inciso sulla corteccia. I suoni inarticolati di prima fanno ora spazio alle parole. Dall’interno del cipresso Clorinda si rivolge a Tancredi:

che poi distinti in voci: “Ahi! troppo” disse

“m’hai tu, Tancredi, or tanto basti.

Tu dal corpo che meco e per me visse,

felice albergo già, mi discacciasti

perché il misero tronco, a cui m’affisse

il mio duro destino, anco mi guasti?

Dopo la morte gli avversari tuoi,

crudel, ne’ lor sepolcri offender vuoi?

Clorinda fui, né sol qui spirto umano

albergo in questa pianta rozza e dura,

ma ciascun altro ancor, franco o pagano,

che lassi i membri a piè de l’alte mure,

astretto è qui da novo incanto e strano,

non so s’io dico in corpo o in sepoltura.

Son di sensi animati i rami e i tronchi,

e micidial sei tu, se legno tronchi.”

L’anima di Clorinda, prigioniera del ruvido cipresso, scongiura Tancredi di lasciarla in pace e dunque di abbandonare il suo progetto di tagliare l’albero che adesso costituisce per lei un involucro o un avello (ambiguità orfismo/cristianesimo). Il Tasso non si limita ad esporre le rimostranze della donna nei confronti del cavalliere che l’ha ammazzata, procede ben oltre caricando il discorso di Clorinda di una considerazione universalista sorprendente in tempo di Controriforma. Eh, già, nel cipresso risiedono le anime di tutti gli uomini cascati ai piedi delle mura di Gerusalemme, senza distinzione di fede, a significare che non esiste una scala di valore tra la morte di un cristiano e quella di un musulmano: si tratta pur sempre della morte di un uomo.

In che tipo di foresta si aggira Tancredi? In una roccaforte incantata da espugnare per trarne il materiale indispensabile alla costruzione di una nuova torre d’assalto; nell’Ade dove sono scesi prima di lui il poeta Orfeo, l’omerico Ulisse e il virgiliano Enea; o piuttosto nella dantesca selva oscura, cioè nelle tenebre della propria psiche? La selva in cui vaga non sta fuori di lui ma è il paesaggio della sua mente; è una potente raffigurazione del suo mondo interiore, del suo smarrimento psicologico. Il rimorso insopportabile di aver ucciso la donna amata prende la forma di un cipresso. L’albero sintetizza il dolore straziante per la morte di Clorinda. Sembra un capovolgimento del mito di Kuparissos nel senso che qui, non è più l’uccisore a trasformarsi in cipresso, bensì la sua vittima: l’essere amato (Clorinda), ucciso involontariamente dalla mano di chi lo ama (Tancredi), diventa cipresso.

Come si scopre nelle ottave 44, 45 e 46, sebbene sia cosciente di essere di fronte a un’allucinazione, Tancredi si arrende davanti all’immagine del cipresso. L’albero sanguinante e parlante acutizza il suo senso di colpa, annienta la sua volontà e blocca la sua impresa eroica. Il timido amante, l’eroe debole perché infermo d’amore, lascia cadere la spada e fugge, sopraffatto dall’emozione.

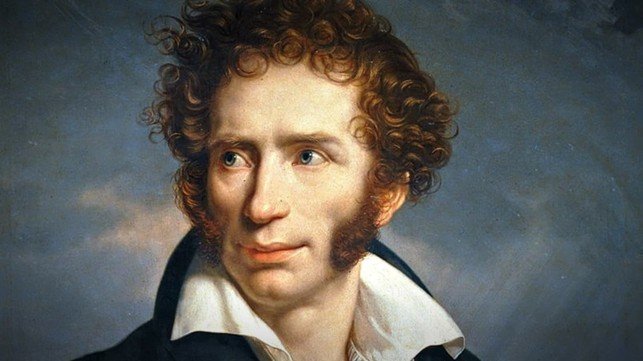

UGO FOSCOLO (1778 – 1827)

Ugo Foscolo introdusse tre volte il cipresso nel suo lungo carme Dei Sepolcri (1807). L’albero è presente già nel primo dei 295 endecasillabi sciolti che compongono la poesia:

All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne /confortate di pianto è forse il sonno /della morte men duro?...

Al verso 114 lo cita di nuovo, insieme al cedro, conifera anch’esso ma appartenente alla famiglia delle Pinaceae, per esaltarne il profumo e il fogliame persistente:

…Ma cipressi e cedri / di puri effluvi i zefiri impregnando / perenne verde protendean su l'urne / per memoria perenne, e prezïosi / vasi accogliean le lagrime votive.

Al verso 272 lo affianca questa volta alla palma, simbolo di Vittoria sia per l’antica Roma (dea Palmaris) che per il mondo cristiano (vittoria di Cristo sulla morte):

E voi, palme e cipressi che le nuore / piantan di Priamo, e crescerete ahi presto / di vedovili lagrime innaffiati, / proteggete i miei padri: e chi la scure / asterrà pio dalle devote frondi/ men si dorrà di consanguinei lutti, / e santamente toccherà l'altare.

Più che segnare la morte, il cipresso si comporta da alleato per chi giace in “fatal quïete” e per chi sprofonda nel dolore in seguito alla scomparsa dell’essere amato. La sua ombra compassionevole si allarga sulla tomba e protegge colui venuto a piangere; le sue fragranze balsamiche e resinose, paragonabili a quelle del cedro, profumano l’aria intorno all’eterno dormiente e al mortale raccolto in preghiera. Dritto come un fuso, alto quanto una palma, l’albero sacro offre sostegno e porta speranza a chi si abbatte, dilaniato da una perdita incolmabile. Il cipresso sempreverde, passerella fra Cielo e Terra, invoca protezione, pace e immortalità.

GIOVANNI PASCOLI (1855 – 1912)

Un poeta ossessionato dalla morte e attentissimo alla natura come Giovanni Pascoli utilizza largamente l’immagine del cipresso: è forse l’albero più citato tra i numerosi esemplari botanici che popolano Myricae (Le tamerici – titolo ispirato alla parte finale di un verso della quarta Bucolica di Virgilio “… e le umili tamerici / humilesque myricae”). In questa sua prima raccolta di poesie, dedicata al padre Ruggero ucciso in un agguato il 10 agosto 1867, ribattezzata con acume “Il romanzo dell’orfano” dal critico letterario Giacomo Debenedetti, data alle stampe nel 1891 ma da allora costantemente ampliata, ristrutturata e revisionata fino al 1911 (9 edizioni in tutto), Pascoli rievoca le cose semplici e umili della vita agreste con l’intento di ricostruire il fondamentale mormorio della natura, il messaggio elementare del mondo. Nella prefazione paragona i suoi versi a “frulli d’uccelli, stormire di cipressi, lontano cantare di campane”.

Nella poesia posta in limine della Raccolta, Il giorno dei morti, lunga settanta terzine endecasillabi e chiusa da un distico (strofa composta da due versi), il fosco cipresso è fumido, vale a dire che alza nell’aria vapore acqueo. L’albero del pianto non poteva certo mancare alla Festa dei defunti: è presente all’inizio, nella prima e seconda strofe; si affaccia nella settima strofa e ricompare alla ventunesima.

Strofa I

“Io vedo (come è questo giorno, oscuro!),

vedo nel cuore, vedo un camposanto

con un fosco cipresso alto sul muro.”

Strofa II

E quel cipresso fumido si scaglia allo scirocco: a ora a ora in pianto sciogliesi l’infinita nuvolaglia.

Strofa VII

Non i miei morti. Stretti tutti insieme, insieme tutta la famiglia morta, sotto il cipresso fumido che geme,

Strofa XXI

Nessuno! – Dice; e si rinnova il pianto, e scroscia l’acqua: un impeto di vento squassa il cipresso e corre il camposanto.

“Un impeto di vento squassa il cipresso” scrive Pascoli e si dice appunto “essere squassato dal pianto”. Il vento scuotendo il cipresso con violenza, sprigiona le molecole d’acqua intrappolate nei rami. Le gocce che cadono dal fogliame rappresentano lacrime di disperazione; qui, il cipresso è inteso come una persona che sussulta in preda a una crisi di pianto.

Nella poesia di otto strofe saffiche (tre endecasillabi e un adonio) intitolata La civetta, Pascoli accosta i cipressi alla nottola che da concreto rapace notturno si tramuta con l’andare dei versi in un’angosciante allegoria della Morte. Tra la prima e l’ultima strofa, il filo nero del cipresso si fa spazio nel tessuto poetico:

Strofa I

Stavano neri al lume della luna/ gli erti cipressi, guglie di basalto/ quando tra l’ombre svolò rapida una/ ombra dall’alto:

Strofa III

ed i cipressi sul deserto lido/ stavano come un nero colonnato,/ rigidi, ognuno con tra i rami un nido/ addormentato.

Strofa IV

E sopra tanta vita addormentata/ dentro i cipressi, in mezzo alla brughiera/ sonare, ecco, una stridula risata/ di fattucchiera:

Strofa V

una minaccia stridula seguita,/ forse, da brevi pigolii sommessi,/ dal palpitar di tutta quella vita/ dentro i cipressi.

Strofa VIII

e quando taci, e par che tutto dorma/ nel cipresseto, trema ancora il nido/ d’ogni vivente: ancor, nell’aria, l’orma/ c’è del tuo grido.

Attraverso la guglia e la colonna, due elementi architettonici che richiamano luoghi sacri come la cattedrale gotica e il tempio greco, Pascoli rende la forma aguzza e il portamento solenne dei cipressi. Il poeta paragona l’albero a una costruzione che impone rispetto e mette in soggezione; conferisce alla pianta forza, solidità e invulnerabilità. Fa del cipresso una struttura che nasconde e nascondendo, protegge. L’albero pinzuto offre riparo al caldo nido pascoliano; ben nascosta tra i rami, la nidiata riesce a scansare il pericolo di essere disgregata o addirittura distrutta. Mero abbaglio però! La civetta colpisce ovunque; il cipresso non è, come appare in un primo tempo, uno spazio sacro e impenetrabile. La Morte, uccello spietato, non risparmia nessuno e il suo grido acuto lo ricorda agli uccellini che per un attimo si erano illusi di passare inosservati e di poterla scampare.

Per mezzo del cipresso, la breve poesia Fides, composta da due quartine di endecasillabi, illustra la frattura tra finzione e realtà, tra mondo idealizzato e mondo reale. All’inizio, un cipresso illuminato dal sole che tramonta si veste di un luccichio dorato e diventa amabile rappresentante del paradiso celeste. A questo quadro rasserenante, foriero di speranza e di sogni ameni, segue negli ultimi due versi del poema, una scena sconfortante nella quale il cipresso, avendo perso la sua maschera di luce, palesa la sua vera e misera condizione: non è altro che un povero pennacchio in balia al vento tempestoso della notte, metafora dell’uomo malmenato e reso infelice dall’incessante burrasca dell’esistenza. Che significato racchiude il titolo Fides (Fede/Fiducia)? Può darsi, la speranza che il sogno diventi realtà; la speranza di vedere la bruttezza trasformarsi in bellezza e la cattiveria in bontà; la fede nell’Homo humanus, in un’umanità più umana.

Quando brillava il vespero vermiglio,

ed il cipresso pareva oro, oro fino,

la madre disse al piccoletto figlio:

“Cosi fatto è lassù tutto un giardino.”

Il bimbo dorme e sogna i rami d’oro,

gli alberi d’oro, le foreste d’oro,

mentre il cipresso, nella notte nera,

scagliasi al vento, piange alla bufera.

Con Il pesco, lirica di cinque strofe inserita nella sezione “Alberi e fiori” della Raccolta e dedicata all’amico livornese Adolfo Cipriani (proprietario della Fiaschetteria Da Pilade) Pascoli ci parla di una area sepolcrale disertata dai vivi dove “niuno più scende” a giacere con i “vecchi morti”, dove la totale assenza di esequie, di visita ai defunti, fa venire alla Morte stessa la sensazione di essere morta: “si crede morta la Morte, anch’essa.” In questa poesia, il camposanto non è un luogo del cuore come ne Il giorno dei morti, ovvero un posto immaginario dove i famigliari scomparsi sono idealmente radunati e si lamentano sconsolati, ma è un luogo realmente esistito che ha toccato nel profondo la sensibilità del poeta: si tratta presumibilmente del cimitero greco ortodosso dell’antica Città delle Nazioni (Livorno) un tempo ubicato di fronte al Cisternone del Poccianti e di fianco alla Chiesa di Sant’Andrea. Il vecchio camposanto, non più in uso quando Pascoli si stabilì a Livorno dal 1887 al 1895 per insegnare Greco e Latino presso il Liceo ginnasio Niccolini-Guerrazzi, sarà successivamente smantellato nei primi anni del Novecento.

Strofa I

Penso a Livorno, a un vecchio cimitero

di vecchi morti; ove a dormir con essi

niuno più scende; sempre chiuso; nero

d’alti cipressi.

Strofa II

Tra i loro tronchi che mai niuno vede,

di là dell’erto muro e delle porte

ch’hanno obliato i cardini, si crede

morta la Morte,

Strofa III

anch’essa. Eppure, in un bel dì d’Aprile, sopra quel nero vidi, roseo, fresco,

vivo, dal muro sporgere un sottile

ramo di pesco.

Strofa IV

Figlio d’ignoto nòcciolo, d’allora

sei tu cresciuto tra gli ignoti morti?

ed ora invidii i mandorli che indora

l’alba negli orti?

Strofa V

od i cipressi, gracile e selvaggio,

dimenticàti, col tuo riso allieti,

tu trovatello in un eremitaggio

d’anacoreti?

Caratterizzato da un’alta statura, dal colore nero e da un’apparente seriosità, il Cupressus sempervirens viene qui etichettato dal poeta come il rappresentante della morte mentre il Prunus persica, contraddistinto dai suoi fiori rosa e da un aspetto gracile, rappresenta la vita, la leggerezza e la giocosità. Con la risata primaverile delle sue festose corolle rosee, il pesco rallegra il sito dismesso e cupo. Il pesco tra i cipressi è un buontempone nel bel mezzo di un austero gruppo di asceti; è la vita contrapposta alla morte.

Il cuore del cipresso è una lirica isolata, divisa in tre parti, che funge da ponte tra la penultima sezione “Tramonti” e l’ultima “Alberi e fiori”. Il cipresso viene personificato. È un gigante oscuro e impassibile a cui l’autore rivolge tre domande venate di angoscia che si susseguono in una climax discendente (progressiva perdita di concretezza): “E il tuo nido? E il tuo cuore? E il tuo sogno?”. Probabilmente, gli stessi interrogativi esistenziali che Pascoli pone a sé stesso.

I (Primo quadro)

O cipresso, che solo e nero stacchi

dal vitreo cielo, sopra lo sterpeto

irto di cardi e stridulo di biacchi:

in te sovente, al tempo delle more,

odono i bimbi un pispillìo secreto,

come d’un nido che ti sogni in cuore.

L’ultima cova. Tu canti sommesso

mentre s’allunga l’ombra taciturna

nel tristo campo: quasi, ermo cipresso,

ella ricerchi tra que’ bronchi un’urna

II (Secondo quadro)

Più brevi i giorni, e l’ombra ogni dì meno

s’indugia e cerca, irrequïeta, al sole;

e il sole è freddo e pallido il sereno.

L’ombra, ogni sera prima, entra nell’ombra;

nell’ombra ove le stelle errano sole.

E il rovo arrossa e con le spine ingombra

tutti i sentieri, e cadono già roggie

le foglie intorno (indifferente oscilla

l’ermo cipresso), e già le prime pioggie

fischiano, ed il libeccio ulula e squilla.

III (Terzo quadro)

E il tuo nido? il tuo nido?... Ulula forte

il vento e t’urta e ti percuote a lungo:

tu sorgi, e resti; simile alla Morte.

E il tuo cuore? il tuo cuore?... Orrida trebbia

l’acqua i miei vetri, e là ti vedo, lungo,

di nebbia nera tra la grigia nebbia.

E il tuo sogno? La terra ecco scompare:

la neve, muta a guisa del pensiero,

cade. Tra il bianco e tacito franare

tu stai, gigante immobilmente nero.

“O cipresso!” dice in apertura il poeta indirizzandosi all’albero come fosse una divinità greca o latina. Il soggetto campestre è semplice: isolato nella sterpaglia, un cipresso si profila nitido sul cielo terso. L’estate sta finendo; inizia la stagione autunnale segnata da giornate più corte, da temperature in ribasso, dalla caduta delle foglie, da piogge e vento umido.

Pascoli sostiene che una visione circoscritta all’aspetto esteriore delle cose e interpretata alla luce del ragionamento logico non coglie la dimensione profonda e irrazionale del mondo, gremita di corrispondenze segrete e di significati nascosti. Solo il poeta e il bambino, sempre propensi a stupirsi perché dotati entrambi di uno sguardo primigenio che va al di là del visibile, sono in grado di percepire la componente enigmatica e magica insita in tutte le cose, perfino negli oggetti più piccoli e umili. Tuttavia, il bambino non sa esprimere a parola la musica misteriosa di ciò che vede, mentre il poeta, sì: i suoi versi restituiscono le immagini visive e sonore che gli appaiono. Le parole sono musica: oltre al loro valore semantico, senza dubbio essenziale per poter descrivere e pensare, hanno un valore meramente fonico. Fra di esse, alcune producono suoni che suggeriscono voci della natura, altre sembrano imitare fenomeni acustici legati all’attività umana; Pascoli fa largo uso di vocaboli onomatopeici e di allitterazioni.

La poesia pascoliana indaga la realtà in modo alogico e frammentario. Il poeta-fanciullino giustappone dei fotogrammi emotivi che non rispettano un andamento cronologico e razionale. Non racconta, non spiega; vuole sprofondare nell’ “abisso della verità”. I particolari sui quali si attarda, non sono mai ingessati nel loro significato consueto; rivelano un senso ulteriore, spesso inquietante e comunque sempre carico di mistero; diventano simbolo di qualcos’altro.

Nel primo quadro il cipresso si fa guscio protettore dell’ultima nidiata di fine estate; diventa egli stesso, nido. Tra i suoi fitti rami, gli uccelli pigolano, tranquilli. Il nido, concetto chiave dell’universo pascoliano, simboleggia il luogo degli affetti e della solidarietà, l’ambito intimo e sicuro entro il quale la vita è sopportabile. È l’antitesi del mondo esterno, del dolore e della cattiveria resi, in questa lirica, da un’immagine sinestetica potente che associa le spine dei cardi al verso acuto dei biacchi.

Nel secondo quadro s’installa l’autunno: il periodo diurno si restringe e la notte ogni giorno anticipa il suo arrivo; gli alberi si spogliano; inizia a piovere. Il cipresso dondola sotto la spinta del vento, noncurante dei cambiamenti che si manifestano intorno a lui. L’autunno della vita; l’avvicinarsi della morte; la paura della morte. Il cipresso sembra portatore di un messaggio funebre.

Nel terzo quadro s’intensificano il vento e la pioggia; la prima nevicata stende un bianco mantello sul paesaggio invernale. Alla violenza del vento, agli schiaffi della pioggia, all’assedio della neve, il cipresso resiste. E se il cipresso non fosse simbolo della rigidità e dell’immobilità della morte ma piuttosto, rappresentasse l’immortalità? Il sogno del poeta di essere immortalato dalla sua poesia. È forse azzardato, ma mi sento di decifrarlo così. In uno scritto del 1895, Pascoli afferma: “Il poeta non s’impanca a dir tutto, a dichiarar tutto, a spiegar tutto, come un cicerone che parlasse in versi; ma lascia che il lettore pensi e trovi da sé, dopo avergli messo innanzi quanto basta a capire.”

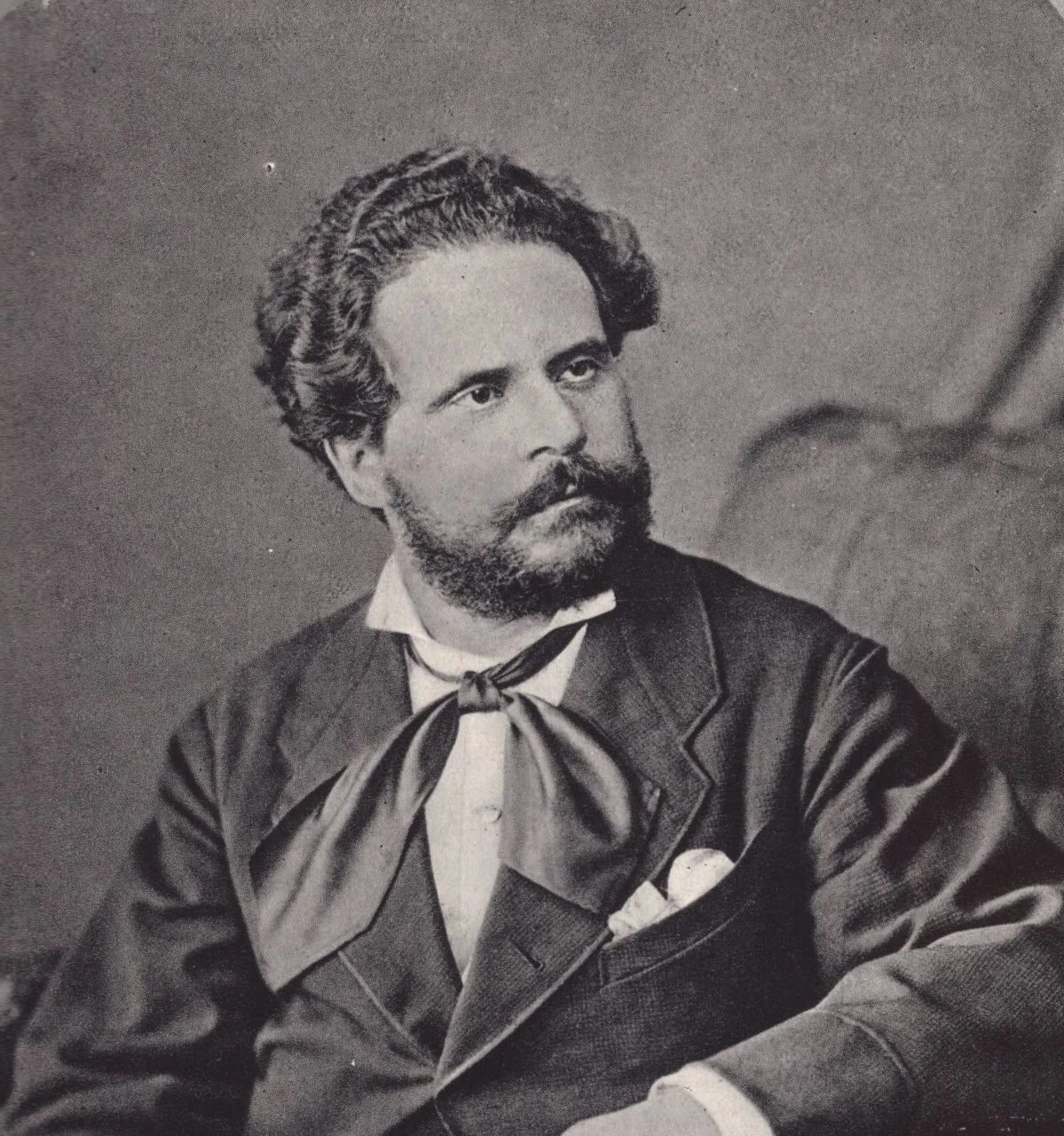

GIOSUÈ CARDUCCI (1835 – 1907)

Nella poesia Davanti San Guido, contenuta nella raccolta Rime Nuove (1861 – 1887), Giosuè Carducci immagina uno scambio di vedute fra lui e i cipressi. L’ode, composta da 29 quartine di endecasillabi a rima alternata, è diventata famosa. Inizia così:

I cipressi che a Bòlgheri alti e schietti

van da San Guido in duplice filar,

quasi in corsa giganti giovinetti

mi balzarono incontro e mi guardar.

Seduto nello scompartimento del treno che lo porta da Roma a Pisa, Carducci guarda sfilare veloce il paesaggio. Ad un tratto si commuove quando la locomotiva, che scorre parallele alla statale Aurelia, passa all’altezza dell’oratorio di San Guido, piccolo edificio religioso settecentesco da cui si diparte il lungo viale alberato che conduce al castello medievale di Bolgheri. Bolgheri, per lui, non è un posto qualsiasi: è l’antico borgo della Maremma pisana dove ha trascorso quasi dieci anni tra l’infanzia e la prima adolescenza. Il viale affiancato da due file di cipressi non è una via qualunque: è la strada dove giocava da bambino ed era solito divertirsi a tirare sassi agli alberi. Ora, egli è cresciuto, è un uomo maturo, mentre i cipressi sembrano identici a quando, ancora ragazzo, li ha lasciati per andare a vivere altrove; è come se il tempo non avesse avuto presa su di loro.

Tra parentesi, da allora molti cipressi sono stati inseriti o reimpiantati per conservare al luogo un “aspetto carducciano”. Comunque, al tempo del poeta, il “duplice filare” misurava la metà di quello attuale che si estende su circa cinque chilometri; poi la strada era sterrata. A primavera di quest’anno (2025) è stato avviato un programma quinquennale allo scopo di tutelare la salute degli alberi, minata dal parassita fungino Seiridium cardinale.

Gli affettuosi compagni lo spingono a scendere dal treno: Perché non scendi? Perché non ristai? Lo invitano a gustarsi di nuovo la spensieratezza e la serenità degli anni della fanciullezza: Fresca è la sera e a te noto il cammino. Cercano insistentemente di convincerlo a sostare in modo che possa ritrovare gioie semplici e veraci a contatto con la natura e vincere l’ansia che gli stringe il petto.

Oh sièditi a le nostre ombre odorate

ove soffia dal mare il maestrale:

ira non ti serbiam de le sassate

tue d’una volta: oh, non facean già male!

Giosuè avrebbe voglia di seguire il loro consiglio ma ormai i suoi impegni di uomo politico, di professore universitario di Letteratura italiana a Bologna e di scrittore, accresciuti dal peso degli obblighi e delle responsabilità familiari, non gli permettono di cambiare ritmo e di ridurre gli affanni. Tornare indietro, non può.

E so legger di greco e di latino

e scrivo e scrivo, e ho molte altre virtù:

non sono più, cipressetti, un birichino,

e sassi in specie non ne tiro più.

Tenaci, i cipressi proseguono la loro opera di persuasione. Come i saggi, come Pascal e Leopardi, conoscono il cuore umano e capiscono i tormenti che affliggono l’umanità: L’umana tua tristezza e il vostro duol. Non si fanno ingannare dal discorsetto autocelebrativo dello scrittore; sanno che in realtà, è irrequieto e per niente soddisfatto della sua esistenza: Ben lo sappiamo: un pover uom tu se’. Riaffermano il potere consolatore e rasserenante della natura: Vedi come pacato e azzurro è il mare/come ridente a lui discende il sol!

Gli promettono giorni felici, una specie di ritorno al paradiso perduto dell’infanzia: ti canteremo noi cipressi i cori/che vanno eterni fra la terra e il cielo. Tutto invano. Allora, di fronte all’inutilità dei loro sforzi per trattenerlo, gli ricordano il suo legame affettivo con la nonna paterna Lucia Galleni:

Che vuoi che diciam dunque al cimitero

dove la nonna tua sepolta sta?

E fuggìano, e pareano un corteo nero

che brontolando in fretta in fretta va.

I cipressi delusi e amareggiati si sono allontanati di corsa senza aspettare la risposta, consapevoli di aver perso la partita. Tuttavia, la rievocazione del nome dell’amata nonna ha acceso in Carducci una vampata di teneri e struggenti ricordi che lo commuovono fino alle lacrime (Ansimando fuggìa la vaporiera/mentr’io così piangeva entro il mio cuore):

Di cima al poggio allor, dal cimitero,

giù de’ cipressi per la verde via,

alta, solenne, vestita di nero,

parvemi riveder nonna Lucia.

Nel corso della lirica si capovolge l’immagine dei cipressi.

Cambia La prospettiva. L’ode si apre con i cipressi della campagna toscana, sommi rappresentanti dell’infanzia del poeta e dell’irruenza della gioventù, e si chiude con i cipressi del camposanto di Bolgheri, seriosi rappresentanti della nonna defunta e del sonno eterno. Con una buona dose d’ironia, Carducci giunge alla conclusione che la tranquillità alla quale ha sempre anelato, senza trovarla mai, si nasconde sotto i cipressi; però non sotto quelli del viale, ma bensì sotto quelli del cimitero, vale a dire, nella quiete della morte: forse, nonna, (la tranquillità) è nel vostro cimitero/ tra quegli altri cipressi ermo là su. I cipressi del viale, dapprima esultanti e giovani si trasformano nella parte finale in lugubri partecipanti a un corteo funebre. Quando dall’alto della collina appare la sagoma della nonna, alta, solenne, vestita di nero, che procede dal camposanto verso il viale alberato, sembra di veder scendere uno dei cipressi del piccolo cimitero di Bolgheri.

Il contrasto tra il cipresso vivace e partecipe dell’inizio e il cipresso spento e rassegnato dell’ultima parte ci porta a riflettere sull’immagine, dal forte sapore allegorico, sviluppata nelle due quartine conclusive:

Ansimando fuggìa la vaporiera

mentr’io così piangeva entro il mio cuore;

e di polledri una leggiadra schiera

annitrendo correa lieta al rumore.

Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo

rosso e turchino, non si scomodò:

tutto quel chiasso ei non degnò d’un guardo

e a brucar serio e lento seguitò.

D’acchito emerge chiara l’opposizione tra l’entusiasmo rumoroso del gruppo di puledri e l’impassibilità dell’asino solitario. Cosa rappresentano i puledri scatenati? Chi è il quieto asino grigio? I primi sono uomini ardenti mossi dalla voglia di conoscere e di confrontarsi che guardano con fiducia al futuro e seguono con grinta i loro ideali. Il secondo è colui che, avendo spento ogni curiosità e vita di relazione, si è prefisso un’esistenza tranquilla senza scosse e senza sorprese; è l’uomo che non partecipa, che non tenta niente per paura di andare a sbattere contro il muro delle delusioni. La descrizione è eloquente: l’asino risulta antipaticissimo e da lì, si intuisce che lo scrittore parteggia per i puledri.

Carducci si ridesta. Dopo il lancinante dubbio di aver sbagliato indirizzo, una certezza: non avrebbe potuto imboccare una strada diversa da quella che ha percorso finora. Lo sa, la voce dei verdi cipressi del viale è quella della saggezza; indica il modo di limitare i tormenti e di accedere alla quiete interiore: occorre condurre una vita appartata, semplice e modeste; non aver ambizioni, non inseguire i propri sogni, non affannarsi dietro ai rei fantasmi. In pratica, per raggiungere la tranquillità, bisognerebbe adottare l’atteggiamento passivo dell’asino bigio. Ma Carducci non vuole trascorrere la sua esistenza a brucare cardi (la vita è assai più colorata del cardo); non vuole imitare l’asino. Vuol essere il puledro che corre dietro alla vaporiera; e pazienza se questa scelta è fonte di sofferenza! Sotto i neri cipressi del cimitero, non mancherà il tempo per provare l’assenza di dolore e godersi la pace interiore.