Myosotis

Piccolo fiore delicato dal cuore color del Sole e dai petali color del Cielo, vuoi raccontarmi qualcosa di te?

Sono discreto e piuttosto timido ma ti sento ben disposta nei miei confronti e questo scioglie il mio riserbo. Con te parlerei volentieri, solo che non so da dove incominciare.

Forse potresti iniziare dal tuo soprannome “Non-ti-scordar-di-me” di cui ignoro l’origine. L’etimologia del tuo nome, la conosco. “Myosotis” deriva dall’associazione di due parole greche mus (topo) e ôtos (orecchio). Insomma, saresti un “Orecchio di topo”.

Giusto! E ciò non mi va a genio. Dipende dalle mie foglie, non dai miei petali: la loro forma e la loro peluria ricorderebbero i padiglioni auricolari di un sorcio. Pensa te, l’immaginazione degli uomini! “Myosotis” mi piace per il suono che diffonde nell’aria, per il suo dolce sussurro. Invece, non mi garba il suo significato. Già mi stride essere trattato di “orecchio” ma, di “orecchio di topo” non…

Lascia perdere “il topo”! Guarda che essere trattato di “orecchio” non è offensivo. In musica, “aver l’orecchio assoluto” è un dono, non un difetto. Se sei un orecchio, significa che sai ascoltare.

La tua interpretazione mi conforta. Hai ragione, non ci avevo mai pensato: lo ammetto, amo ascoltare. Ascoltando, ho imparato molto; ho scoperto tante cose. Comunque, preferisco il mio soprannome: è lungo, è vero, ma almeno è schietto. Dice senza nascondere. Nasce in tedesco come parola composta “Vergissmeinnicht”. Poi, tradotto pari pari in diverse lingue, travalica le frontiere. “Vergissmeinnicht” si rispecchia nel francese “Ne-m’oubliez-pas”, nell’inglese “Forget-me-not”, nello spagnolo “No-me-olvides” e appunto, come già sai, nell’italiano “Nontiscordardimé”. Sembra che questo mio nome popolare risalga a una leggenda austriaca ambientata nel Medioevo: mentre passeggiava lungo il Danubio, un cavaliere mi stava cogliendo per la sua diletta quando all’improvviso scivolò nel fiume. Prima di essere trascinato dalla corrente e inghiottito dalle acque, ebbe il tempo di lanciarmi verso l’amata e di gridare: “Non ti scordare di me!”

Mi hai delucidato l’origine del tuo nome; ora capisco. Così, d’un colpo, sei diventato simbolo dell’amore eterno e del ricordo nostalgico.

Bada ché, per simboleggiare l’amore, non sono io il più gettonato. Arriva in testa la rosa; pure il tulipano non è messo male. Quando quei due si vestono di scarlatto, chi li supera? Certo, in famiglia, qualcheduno ha dei petali rossi ma di là a competere…

Che t’importa il rosso? Sei proprio bello nel tuo abito azzurro chiaro. Hai il colore della poesia. Quando ti guardo, penso al romanzo incompiuto di Novalis, Heinrich von Ofterdingen (1802). Sei “die blaue Blume” del poeta, il suo Fiore azzurro.

Mi lusinghi. Però Novalis avrà pensato al fiordaliso, non certo a me. Io, sono insignificante. Sono sbiadito e di diametro ridicolo. Nei campi, l’azzurro intenso delle centauree misto al rosso dei papaveri compone un quadro di magnetica bellezza, ben lontano dall’immagine bluastra che offro io, quando mi addenso intorno ai corsi d’acqua.

Non ti sminuire! Se non riesco a convincerti che sei “die blaue Blume” di Novalis, almeno non puoi negare di essere in Aurelia (1855) il fiore di Gerard de Nerval giacché lo scrittore ti nomina personalmente. Leggi con me: “Sur les montagnes de l’Himalaya une fleur est née – Ne m’oubliez pas! – Le regard chatoyant d’une étoile s’est fixé un instant sur elle, et une réponse s’est fait entendre dans un doux langage étranger. – Myosotis!” (Sulle cime dell’Himalaya è nato un fiore – Non ti scordare di me! – Lo sguardo scintillante di una stella si è fermato un attimo su di esso, e una risposta è stata formulata in un dolce idioma straniero. – Myosotis!)

E con ciò, cosa intendeva Nerval?

Le cime bluastre (mont bleuâtre) della catena himalayana non si possono capire che in contrapposizione alla tua luce azzurra.

Sei carina; mi mandi in brodo di giuggiole. Stare alla pari con una montagna! Ma invece di scomodare i grandi della letteratura per rendermi omaggio, rammenta piuttosto un poeta francese la cui esistenza si è svolta nella sofferenza psicologica e la miseria materiale. Da quando l’ho scoperto, la sua essenza fa tremare i miei “orecchi di topo” e commuove i miei petali fino alle lacrime.

Come si chiama?

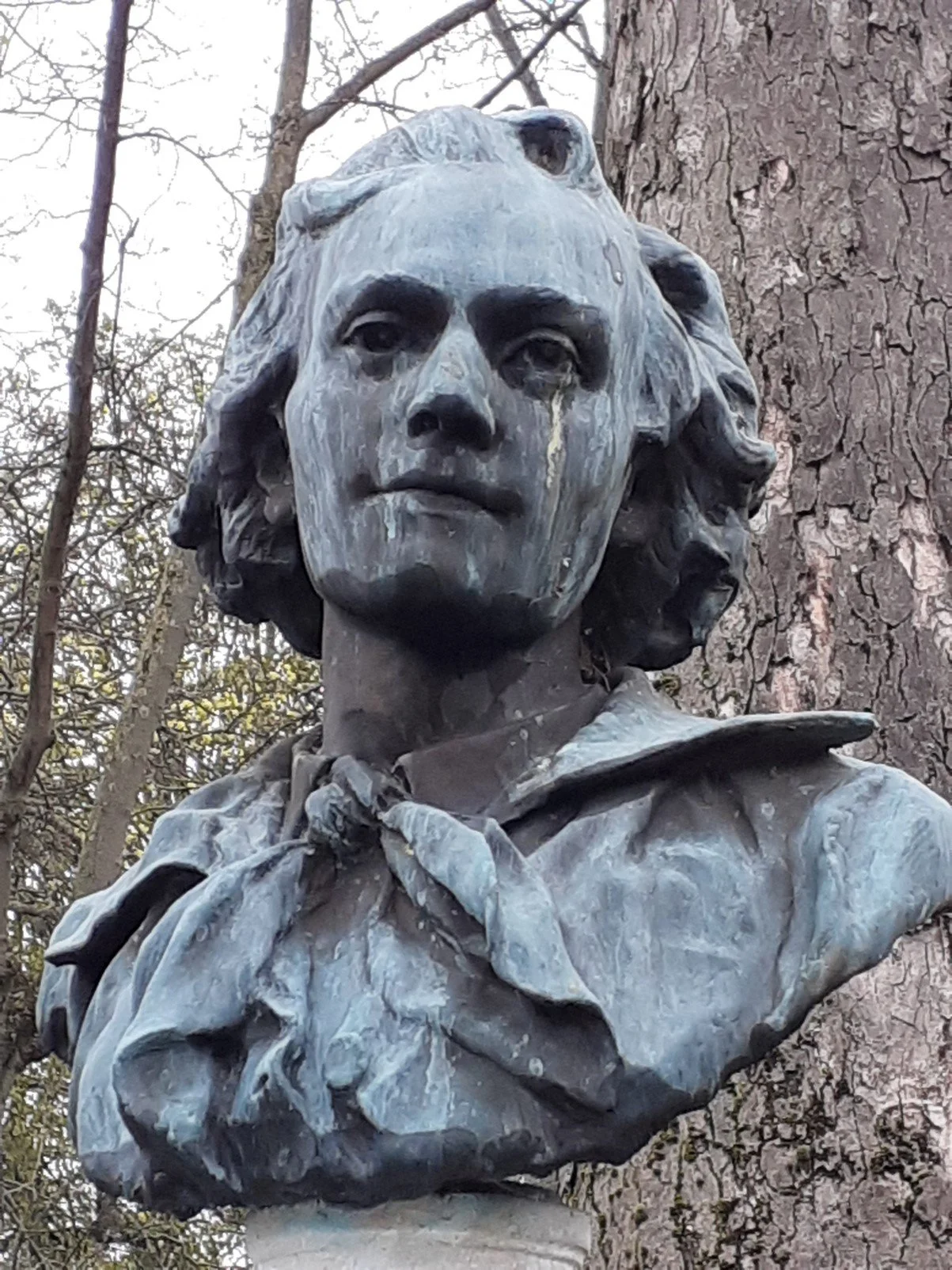

Hégésippe Moreau.

Non lo conosco. Chi è costui?

Non mi sorprende affatto; per quasi tutti è un perfetto sconosciuto. Nacque l’8 aprile 1810 a Parigi. Era, come si soleva dire, un figlio naturale.

Come Novalis, scelse uno pseudonimo e difatti, Hégésippe non è il suo nome di battesimo: si chiamava Pierre-Jacques. Ancora ragazzo, come Novalis, rimase orfano di madre e come lui, morì a ventotto anni. Tuttavia, le analogie biografiche si fermano qui. Quando aveva quattro anni, suo padre, professore nel collegio di Provins in Seine-et-Marne, si spense falciato dalla tubercolosi. A Provins, grazie al sostegno attivo di una donna caritatevole poté studiare al collegio. Dodicenne, compose i suoi primi versi. A quindici anni entrò come apprendista in una stamperia della cittadina; s’invaghì della figlia dello stampatore, Louise Lebeau, che chiama “ma sœur” (mia sorella) nei suoi scritti. È commovente la fiaba “Le gui de chêne” (il vischio della quercia). Te la leggerò più in qua: ci descrive il suo amore per la ragazza e il comportamento tenero e compassionevole di lei. I giorni passati in compagnia di Louise furono i più felici e spensierati della sua vita. Li ricordò sempre con nostalgia. A diciotto anni andò a Parigi per tentare la fortuna: fu assunto nella fiorente stamperia Firmin Didot. Durante le “Trois Glorieuses”, le giornate del 27, 28 e 29 luglio 1830, si batté per la libertà; fece parte del popolo delle barricate. Poco dopo, lasciò la stamperia; cercò altrove mezzi di sostentamento. Purtroppo, nella capitale non trovò appiglio; la metropoli lo schiacciò e gli fece perdere la bussola. In una lettera a Louise, confida: “Non credo di essere un gran poeta, lungi da me! Ma Dio mi è testimone che sono un vero poeta; ahimè, sono soltanto questo”. Scrisse assai meno di Novalis, non s’interessò come lui alla scienza, ma scrisse. Ora, secondo te, come intitolò la sua raccolta di poesie?

Non ne ho idea. Ma Bohème?

Macché! La chiamò Le Myosotis. Ti rendi conto? Le ha dato il mio nome! Riesce a pubblicare la sua opera nel 1838. Sainte Beuve ne riconosce il talento. Purtroppo, è tardi. Muore nell’indigenza, roso dalla tubercolosi, all’Hospice de la Charité (Parigi) il 20 dicembre 1838.

Ma oggi, è davvero dimenticato da tutti? Nessun si ricorda di lui?

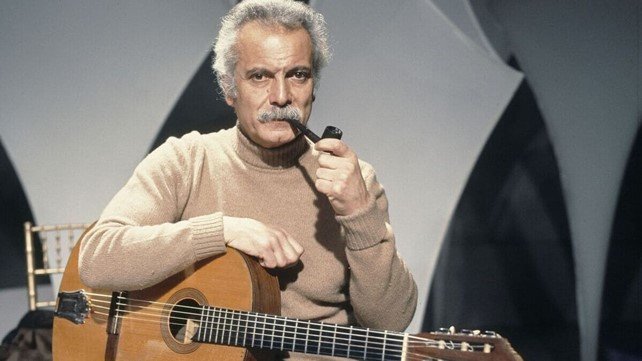

Georges Brassens ha messo in musica una delle sue poesie per il gruppo “Les Compagnons de la chanson”. Dal nome puoi intuirne il contenuto: “Sur la mort d’une cousine de sept ans” (Sulla morte di una cugina di sette anni). Senti:

Enfant, je t’aurais fait l’existence bien douce

Sous chacun de tes pas j’aurais mis de la mousse …

Quand tout à coup pleurant un pauvre espoir déçu,

de ta petite main j’ai vu tomber le livre;

Tu cessas à la fois de m’entendre et de vivre.

Hélas si j’avais su!

(Bambina, ti avrei reso l’esistenza soffice

Sotto ogni tuo passo avrei messo del muschio …

Quando ad un tratto, addolorato da una povera speranza delusa,

dalla tua manina ho visto cadere il libro;

Tu smettesti tutt’insieme di sentirmi e di vivere.

Ahimè, l’avessi saputo prima!)

È troppo triste. Che c’è di più ingiusto che la morte di un bambino o di un adolescente? Mi tornano in mente i versi di Giacomo Leopardi (A Silvia):

O natura, o natura,

Perché non rendi poi,

Quel che prometti allor?

Lo sai, Brassens mi ha anche dedicato una canzone: Le myosotis. La sua ironia amara fa di me un guastafeste. Forte del mio motto, mi calo nella parte del rompiscatole, del tafano. Ecco la storia: il protagonista viene abbandonato dalla sua fidanzata per un vecchio riccone, un “nabab” (nababbo). Come premio consolatorio, prima di accomiatarsi la ragazza gli offre un mazzolino di myosotis e gli bisbiglia un pernicioso “Non-ti-scordar-di-me”:

De peur qu’ je n’ sois triste, Per evitare che fossi triste,

Tu allas chez l’ fleuriste Sei andata dal fioraio

Quérir un’ fleur bleue, A cercare un fiore azzurro,

Un petit bouquet d’adieu, Un mazzolino d’addio,

Bouquet d’artifice, Mazzolino artificioso,

Un myosotis, Un myosotis,

En disant tout bas: Dicendomi a bassa voce:

“Ne m’oubliez pas” “Non ti scordare di me”

Per colmare il vuoto e allontanare la depressione, lo sfortunato insegna alla pianta a parlare francese. Le cose si complicano quando vuole girare pagina e iniziare una nuova relazione. Nel suo vaso, il myosotis vigile e minaccioso, si mette a urlare a squarciagola: “eh, voialtri, non vi scordate di me!”. Costretto alla solitudine, l’infelice vive con la magra speranza in una visita post mortem dell’amata infedele. Sa bene che l’inseparabile myosotis piantato sulla sua tomba non mancherà di pungerla con un affilato “Non ti scordare di me!”

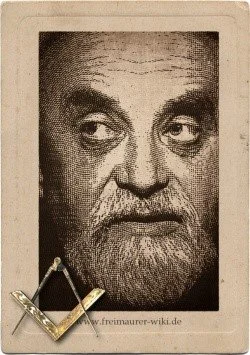

Ora, caro myosotis, mi devi spiegare una cosa: come fai a rimanere così umile se oltre ai poeti, ti festeggia pure la Massoneria?

Mi basta pensare che sono un frutto della terra come tutti, che in definitiva sono piccolo e che sono gli altri a vedermi grande, a darmi importanza. Vedi, se i massoni mi hanno adottato come simbolo, mi piace credere che sia giustappunto per la mia semplicità, la mia umiltà e perché no, anche per il mio colore: l’azzurro della poesia, dell’intelletto e della serenità.

In realtà, il percorso che li ha condotti a scegliermi come spilla da appuntare sul bavero non è lineare. Inizia a Brema con il congresso annuale 1926 della Gran Loggia “Zur Sonne”. Siamo nel nord-ovest della Germania a meno di cento chilometri da Amburgo. Come distintivo i partecipanti al congresso portano sulla giacca la mia effigie: un unico fiore di myosotis dotato di cinque petali in porcellana bavarese di Selb. In seguito, alcuni massoni indossano la mia spilla per la semplice soddisfazione di sfoggiarla. Eh sì, è raffinata! Nell’aprile 1934 il Terzo Reich vieta praticamente tutti i distintivi all’esclusione di quelli delle organizzazioni naziste; nel 1935 sono chiuse le ultime logge massoniche…

E dunque, la via è sbarrata. Addio spille! Bye bye myosotis!

Momento! Lo sbarramento ha i suoi punti di debolezza; la muraglia ha il suo cavallo di Troia. Il 13 settembre 1933 il regime aveva istituito la fondazione WHW (Winterhilfswerk des Deutschen Wolkes: Opera del Soccorso Invernale del Popolo Tedesco) allo scopo di alleggerire la spesa statale per l’assistenza ai disoccupati e ai bisognosi. Ufficialmente la raccolta di fondi procedeva senza costrizione, sulla base della libera offerta; nei fatti, il Reich esercitava una forte pressione sui cittadini. Per ogni campagna di raccolta veniva prodotto una serie di distintivi: chi ne esibiva uno sul capotto, dimostrava di aver contribuito; la spilla fungeva da ricevuta. I modelli dei distintivi cambiavano sempre, erano diversissimi fra una campagna e l’altra. La raccolta del 26 e 27 marzo 1938 sviluppò il tema dei fiori primaverili. La serie era realizzata in resina sintetica dipinta. I motivi floreali erano otto, tra cui un Nontiscordardimé …

Mi pare di capire: è il cavallo di Troia.

Esatto! Era composto da tre fiori e tre foglie stilizzate. I massoni, “ancora in circolazione”, lo acquistarono illico et immediate: tutti avevano presente il congresso di Brema del 1926. Teoricamente, al termine di una raccolta i distintivi del WHW avrebbero dovuto essere rimossi ma siccome erano spille ufficiali, se ne poteva sempre giustificare un utilizzo a scopo puramente ornamentale. L’edizione successiva, quella del 5 e 6 novembre 1938, proponeva altri tipi di spille ma oramai un myosotis appuntato sul bavero non dava nell’occhio; non attirava l’attenzione giacché faceva parte dei “marchi registrati” del WHW.

Geniale! Sotto i baffetti di Hitler si spostava indisturbato allo scoperto un segno segreto di appartenenza alla Massoneria.

Aspetta! La mia storia non finisce qui. Dopo la guerra, nel 1948 Theodor Vogel (1901-1977) Gran Maestro della Gran Loggia “Zur Sonne” diede uno slancio decisivo al distintivo “myosotis con fiore unico”.

Il distintivo del congresso di Brema del 1926?

Sì, preciso, quello! All’inizio ho puntualizzato che era in porcellana di Selb; ti sarà sembrato una pignoleria ma è un dettaglio che ha la sua importanza. Bene, adesso seguimi! Quando Theodor Vogel giunge a Selb nel 1948 in occasione della fondazione di una nuova loggia, non ha dimenticato che il myosotis di Brema è stato fabbricato proprio in questa città al confine con la Repubblica Ceca, 22 anni prima. Chiede alla manifattura di porcellana, che possiede ancora gli stampi del 1926, di riprendere la produzione di spille all’effigie del Nontiscordardimé originale.

Ha in testa qualcosa?

Ovviamente! Da lì a breve si deve recare negli Stati Uniti alla conferenza dei Gran Maestri e la tradizione vuole che l’ospite distribuisca, in segno di ringraziamento per l’ospitalità, i distintivi della propria loggia. Dopo essere stato considerato in un primo tempo il simbolo della Massoneria tedesca, mi sono diffuso in tutto il mondo e sono adesso un simbolo della Massoneria tout court.

Che storia intricata e intrigante! Myosotis, sei impressionante: sai veramente tante cose e hai una memoria pazzesca. Capisco che le associazioni che sostengono i malati d’Alzheimer ti abbiano scelto come simbolo di speranza. Questa sera l’orecchio sono stata io: ascoltarti è un vero piacere. Ora, lascia che te lo dica: sei un affabulatore coi fiocchi … azzurri.