Cipresso: tra due scrittori

LORENZO VIANI (1882 – 1936)

Nato a Viareggio nella darsena vecchia, da una famiglia modesta diventata ben presto povera, Lorenzo Viani fu pittore, xilografo e scrittore. Ritrasse i paesaggi e la gente della sua terra, della Provincia di Lucca, prediligendo la zona che si affaccia sul Tirreno. Impugnava pennello e penna con piglio espressionista per imprimere sulla tela o sulla pagina la tragica immagine del mondo dei diseredati, degli emarginati e degli afflitti con i quali si sentiva visceralmente solidale. Il colore spesso cupo e il tocco rapido e istintivo delle sue pennellate si rispecchiano nella sua prosa.

Era sanguigno e ribelle, brusco e irrequieto; rifiutava gli ormeggi; si sentiva un “vagero”, un vagabondo. Dopo la terza elementare, entrò come garzone dal barbiere Fortunato Primo Puccini a Viareggio. In bottega ebbe l’occasione di “studiare” una variopinta campionatura dell’umanità e l’opportunità di incontrare un personaggio che si rivelò fondamentale per la sua crescita artistica: il pittore divisionista Plinio Nomellini.

Nel suo romanzo autobiografico Barba e capelli (1939) Viani racconta: “Soltanto uno che ha sbarbato la gente, può conoscere gli uomini” e ancora “Noi si sbarbava i carcerati. Roba di sottopanco. Scarti di governo, gli eroi di furto con destrezza, frode con raggiro, rapine, scassi, firme false, e giuramenti, lenocinio, oltraggi al pudore, stupri violenti, corruzione di minorenni, gli altolocati di questa pattaruglia erano quelli della bancarotta semplice e di quella fraudolenta”.

Da autodidatta aveva letto Hugo e Dostoevskij. Era affascinato dalle parole, dal loro significato e dall’ etimologia; amava il dialetto versiliese; si dilettava ad usare termini del gergo marinaio e contadino. La sua scrittura non è accademica; è atipica o, meglio, è originale e molto personale. Viani maneggiava le parole come fossero i colori della sua tavolozza; le sovrapponeva in fretta o le mescolava più adagio. Le accostava le une alle altre senza badare alla piacevolezza: mirava all’efficacia, non all’armonia. La sua prosa dal ritmo incalzante ci proietta in un turbinio di vocaboli e di visioni.

I suoi racconti colpiscono come colpiscono i suoi quadri; non l’interessa raffigurare ciò che vede, vuole esprimere ciò che sente. L’immagine che nasce dalla sua tela o dalla sua pagina è l’epifania di una visione interiore. Quello che afferma a proposito della pittura vale per la scrittura: “Dimmi, pittore realista, come faresti a dipingere il sole se questo si nascondesse per sempre sotto le nuvole? E se i campi non rinverdissero più? Si può solo dipingere e rappresentare quel sole che è in noi, di cui non siamo stati i creatori; la primavera verde è nel verde del nostro animo”. Non condivide né l’impressionismo, né il naturalismo. È emotivamente coinvolto da quello che rappresenta. La realtà deformata che ci propone, oltre a rendere conto dei suoi sentimenti, suggerisce lo stato d’animo dei personaggi che ritrae. Viani trasmette con slancio fraterno il grido angosciato di un ceto popolare avvilito e sofferente: pescatori, cavatori di marmo, ubriachi, vedove di marinai, pazzi, senzatetto…

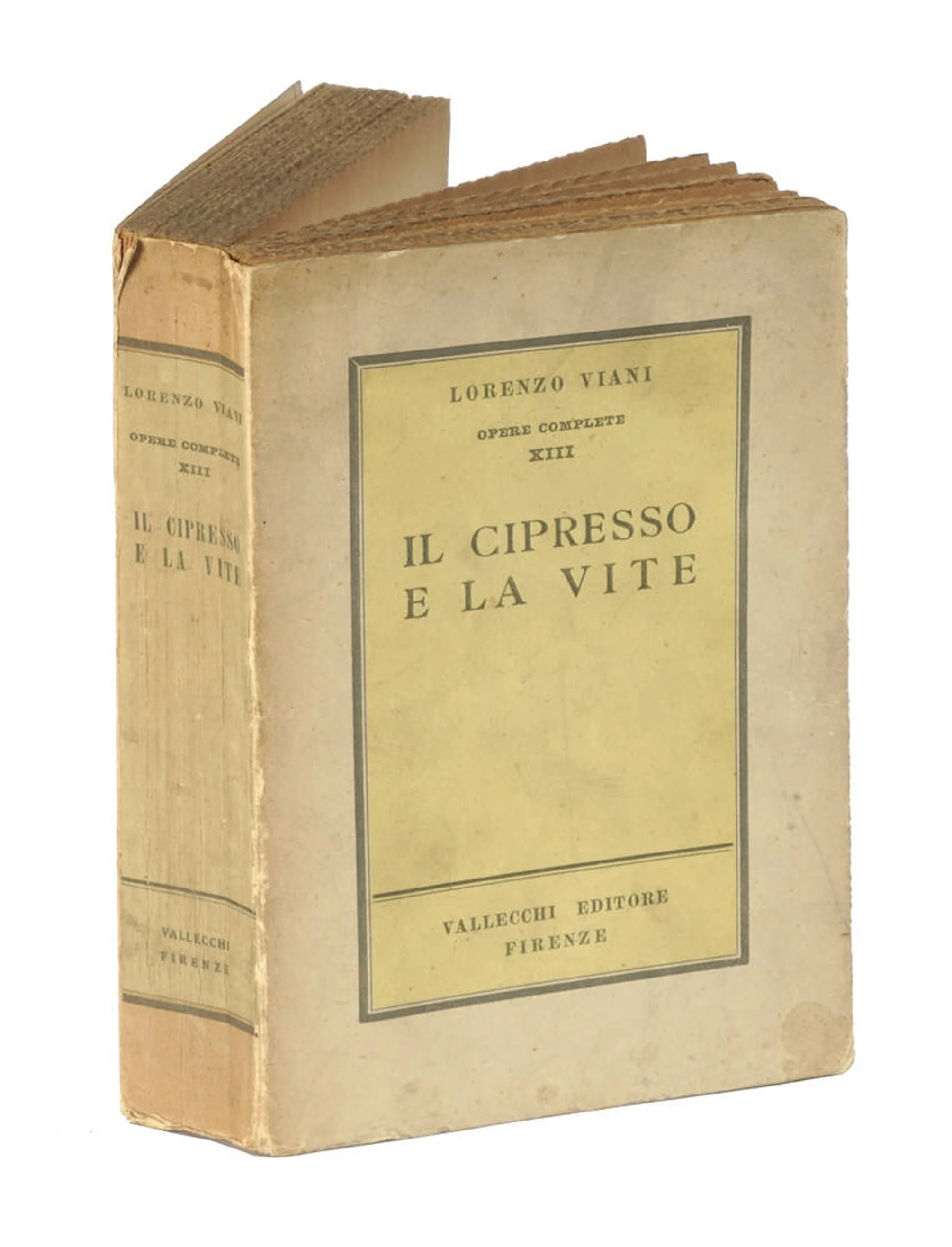

Il cipresso e la vite

Viene pubblicato postumo nel 1943 dalla casa editrice fiorentina Vallecchi. Non è un romanzo; è una raccolta di scritti brevi curata dal critico letterario Carlo Cordié (1910 – 2002). Raggruppa 48 articoli redatti da Viani per il Corriere della sera di Milano durante un periodo compreso tra gennaio 1928 e ottobre 1936.

L’articolo più attempato risale al 10 gennaio 1928; è intitolato Tra le carte del Mago: “Mago” sta per il docente Ugo Brilli (1855 – 1925), amico di Giovanni Pascoli e alunno caro al professore-poeta Giosuè Carducci, con il quale Viani entra in contatto a Viareggio.

L’articolo più recente intitolato Il cipresso e la vite, posto all’inizio del libro, è uscito il 21 ottobre 1936 e dà il suo nome alla raccolta. Andiamo a scoprirlo:

Dove finisce la pittura? Dove principia il racconto? È autunno. Dal finestrino della macchina che scorre verso Roma sull’Aurelia, lo scrittore osserva il paesaggio maremmano. Fuori, le donne si dedicano alla vendemmia e i grigi buoi s’improvvisano pittori: “col pennecchio nero della coda pennelleggiano i campi di ginabro”. Sulle colline, vigneti e piccoli cimiteri incorniciati da cipressi si sfiorano in un rapporto di buon vicinato. Ma il legame tra cipresso e vite non è solo formale; il sottosuolo ci rivela un affetto condiviso: “Sotto al muro che recinge l’isoletta dei morti, le radici della vite e del cipresso si stringono come mani di amici”. Un fraseggio poetico completa e rafforza la fantasiosa e commovente immagine dell’amicizia segreta tra la vite e il cipresso:

E non sapeva

l'uno che da un sentiero

di morte egli cresceva;

e non sapeva l'altra

che le foglie d'autunno

s'arrossano alla brina

come sangue, ed al vento

cadono come gocce

di pianto.

Cipresso e vite sono pregni di significati simbolici. Il cipresso è per antonomasia l’albero del cimitero, l’albero della morte e del pianto. Nell’espressione “andare agli alberi pizzuti” si cristallizza uno dei sinonimi di “morire”. La vite si allaccia innanzitutto al vino e all’ubriachezza, basti pensare alla prima vigna piantata dopo il diluvio e alla conseguente ebrezza di Noè (Gn.9,20-27); tuttavia, in seconda battuta, un’espressione di origine contadina la collega anch’essa, al pianto disperato: si dice “piangere come vite tagliata”. Sembra un nonsenso, una forzatura, ma a guardarla da vicino in un momento particolare dell’anno, ci si accorge che la vite lascia davvero scappare limpide gocce come se piangesse: “Il cipresso è detto l'albero del pianto, ma ad inciderne il tronco non geme altro che una specie di gomma dragante. Se invece tagliate, quando è in succhio, o, come dicono in Versilia, quando è in amore, la vite, essa piange lacrime schiette.” È vero, tra marzo e aprile, si formano goccioline trasparenti all’estremità dei monconi della potatura invernale: ogni 30 – 60 secondi una stilla nasce, si allunga e cade. La vite piange di dolore per l’amputazione? Tutt’altro: la vite piange di gioia per la fine del letargo e l’inizio del risveglio vegetativo; il suo pianto è un inno alla primavera. Sa che fra meno di un mese il suo corpo tozzo, rugoso e arido si coprirà di gonfi germogli e che a giugno indosserà di nuovo un appariscente vestito di folti pampini ben sagomati. Deve la sua lacrimazione alla zuccherina e mineralizzante linfa grezza che, risalendo dalle radici lungo i canali xilematici, è tornata a nutrirla e viene a leccare le ferite della potatura secca per disinfettarle e cicatrizzarle.

Al centro del suo articolo, Viani narra la vicenda di uno dei più forti bevitori e trascurati di queste fertili contrade. Nel racconto tragicomico di Domè, un falegname ubriacone, si trovano uniti vite e cipresso. La storia è buffa però la situazione non cade nel ridicolo; l’uomo non perde la sua dignità. Si riderebbe senz’altro se non ci trattenesse un sentimento di tenerezza nei confronti del personaggio: l’ingenuità e i ragionamenti strampalati di Domè sono disarmanti. Nonostante una descrizione cadenzata che punta all’essenziale, che non lascia spazio all’analisi psicologica, lo scrittore riesce a trasmettere il rispetto e la compassione che prova per il falegname. Il brano oppone il vino al legno di cipresso. Domè, per arginare la terribile angoscia di doversi ricongiungere alla terra, decide di costruirsi la propria cassa da morte nel legno più imputrescibile che ci sia e cioè, con assi di cipresso. A breve però, se ne pente. Per acquistare il costoso tronco stagionato, ha dovuto ridurre le bevute; ha risparmiato sull’umor della vite. Poi, ora che gli sta sotto il letto, la bara lo tormenta; il suo odorino da cimitero scatena incubi di morte: durante la notte Domè sogna di essere sepolto vivo e si sveglia di scatto in preda al panico. Il falegname sentenzia “il vino mi teneva in allegria, il cipresso mi tiene in agonia” e fa retromarcia: stabilisce che baratterà la sua cassa con vino legittimo.

A proposito della morte, Viani scrive in una lettera: “Io ho sempre avuto un grande terrore della morte, intorno alle mie figure, non aliterebbe sempre questa morte? Io credo di sì, credo che passino tutte le mie visioni d’arte attraverso questo andito umido del mio cervello e ne assumono il colore e l’intonazione”.

Il cipresso e la vite (21 ottobre 1936) è stato l’ultimo articolo che ha redatto per il Corriere della sera. Nel 1928 erano spuntati i primi attacchi d’asma; lo perseguiteranno fino alla fine e sarà uno di essi a strozzarlo il 2 novembre 1936 a Lido di Ostia allorché, dopo venti giorni di intenso lavoro, stava concludendo una serie di sette tempere murali (Madonna dei marinai/ Il tellinaro/ L’approdo/ Il porto/ Velieri nella tempesta/ Paranze sul mare/ Lungo il molo) per il Collegio IV Novembre. Beffa del destino, da Ostia aveva scritto alla moglie: “Che vita faccio? La vita del signore… Ostia è bella, ariosa, moderna, incantevole… l’asma è quasi sparita. Che allegria, che gioia, che vita!” Lorenzo Viani era nato un primo novembre, giorno di Ognissanti; si spense il giorno della Festa dei morti, all’indomani del suo cinquantaquattresimo compleanno.

WILLIAM SOMERSET MAUGHAM (1874 -1965)

Nato a Parigi su territorio inglese cioè, nell’ambasciata britannica per la quale suo padre Robert Ormond Maugham lavorava come avvocato, William Somerset Maugham (pronunciato mɔːm) trascorse gran parte dell’infanzia nella capitale francese. Crebbe in un bozzolo dorato e intellettuale, avvolto dalla dolcezza e dal calore della bellissima madre Edith Mary Snell. Purtroppo, il quadro idillico era destinato a squarciarsi presto. A dieci anni, in seguito alla morte ravvicinata dei genitori, prima quella dell’amata madre e due anni e mezzo dopo quella del padre, l’orfano “Willie” fu spedito nel Kent e affidato alle cure dello zio paterno Henry McDonald Maugham, pastore anglicano di Whitstable, la cui moglie Sophia era di origine tedesca. Che contrasto tra il raffinato nido cosmopolita e la ventosa cittadina di pescatori dove prevale una mentalità gretta e arretrata! L’impatto fu traumatico: gli zii erano seriosi e rigidi e a scuola l’atmosfera non guadagnava in leggerezza: per il suo accento francese, il suo inglese mediocre, la sua bassa statura e il suo disinteresse riguardo allo sport, Maugham divenne lo scherno dei compagni di classe. Iniziò la balbuzie, un disturbo che lo accompagnerà tutta la vita. Timido e riservato, si rincuorò con la letteratura. Trovò un sollievo nella lettura; si appassionò per Maupassant, Dickens, Kipling, Tchekhov. Imparò a mascherare le sue emozioni e sviluppò un acuto senso dell’osservazione.

Appena ne ebbe la possibilità, si sganciò dalla King’s School di Canterbury. A sedici anni ottenne l’autorizzazione di volare via dall’Inghilterra per andare a studiare Letteratura, Filosofia e Tedesco all’Università di Heidelberg. Ci rimase un anno e mezzo. Fu una svolta: conobbe il sapore della libertà; ebbe la sua prima esperienza amorosa con John Ellingham Brooks, uno studente inglese più grande di dieci anni, un esteta che influenzerà i suoi gusti artistici e letterari. Quando nel 1892 tornò in Inghilterra, dovette assecondare la volontà dello zio e si iscrisse alla scuola di medicina del St Thomas’ Hospital di Londra, nel quartiere di Lambeth. In verità, la sua ambizione non era di diventare medico, bensì scrittore. D’altronde aveva solo diciott’anni e quindi non era maggiorenne; obbedì al suo tutore senza fiatare ma non soffocò le sue aspirazioni. Da quel momento incominciò a riempire un taccuino con svariate osservazioni personali; questo modus operandi protratto per quasi cinquant’anni lo condurrà ad accumulare moltissimi quaderni “come una sorta di magazzino pieno di materiali destinati a un futuro utilizzo, e nient’altro.” Studiava di giorno; di notte scriveva.

Nel 1897 la pubblicazione del romanzo d’esordio Liza of Lambeth, precede di un mese il conseguimento della laurea in medicina. L’accoglienza entusiasta della critica e del pubblico lo galvanizza e lo convince a lasciare all’istante la via della medicina per dedicarsi a tempo pieno alla prosa. Più tardi, per illustrare la spontaneità della sua decisione, dirà di aver imboccato la strada della scrittura “come un’anatra prende l’acqua”. Comunque riconoscerà giustamente che i cinque anni da tirocinante e studente in medicina al St Thomas’ Hospital non sono stati sprecati; anzi, il tempo passato a curare i malati dello squallido quartiere operaio di Lambeth è stato di fondamentale importanza: gli ha permesso di osservare i tratti più veridici della natura umana. In un’intervista del 1955 spiega a proposito della sua esperienza di apprendista medico: “Di solito le persone portano una maschera; ma quando sono malate e hanno paura di morire, la fanno cadere e si vedono come sono veramente.” In ospedale ha visto e capito: “I saw how men died. I saw how they bore the pain. I saw what hope looked like, fear and relief; I saw the dark lines that despair drew on a face…/ Ho visto come gli uomini morivano. Ho visto come sopportavano il dolore. Ho visto cos’erano la speranza, la paura e il sollievo; ho visto le linee scure che la disperazione disegnava su un volto…”

Dopo il successo di Liza of Lambeth, non rimane sotto il cupo cielo londinese; decide di spostarsi verso la volta luminosa del Mediterraneo in cerca di “douceur de vivre”: trascorre un periodo in Spagna, poi a Capri. Continua assiduamente a comporre romanzi, racconti e opere teatrali. Per dieci anni, la sua carriera non registra niente di eclatante; le vendite sono mediocri. Ma al decimo anno della sua attività letteraria, nel 1907, il successo gli sorride di nuovo con la pièce Lady Frederick e da allora gli sorriderà ininterrottamente. L’anno successivo, in concomitanza con Lady Frederick, sono rappresentate altre tre sue pièce sui palcoscenici del West End (zona dei divertimenti e dello svago, nel cuore di Londra). Nel mondo della commedia, il suo nome circola; diventa un autore famoso, molto apprezzato dal pubblico. Nel 1933, Sheppey scandirà la chiusura della sua produzione teatrale ricca di 32 opere.

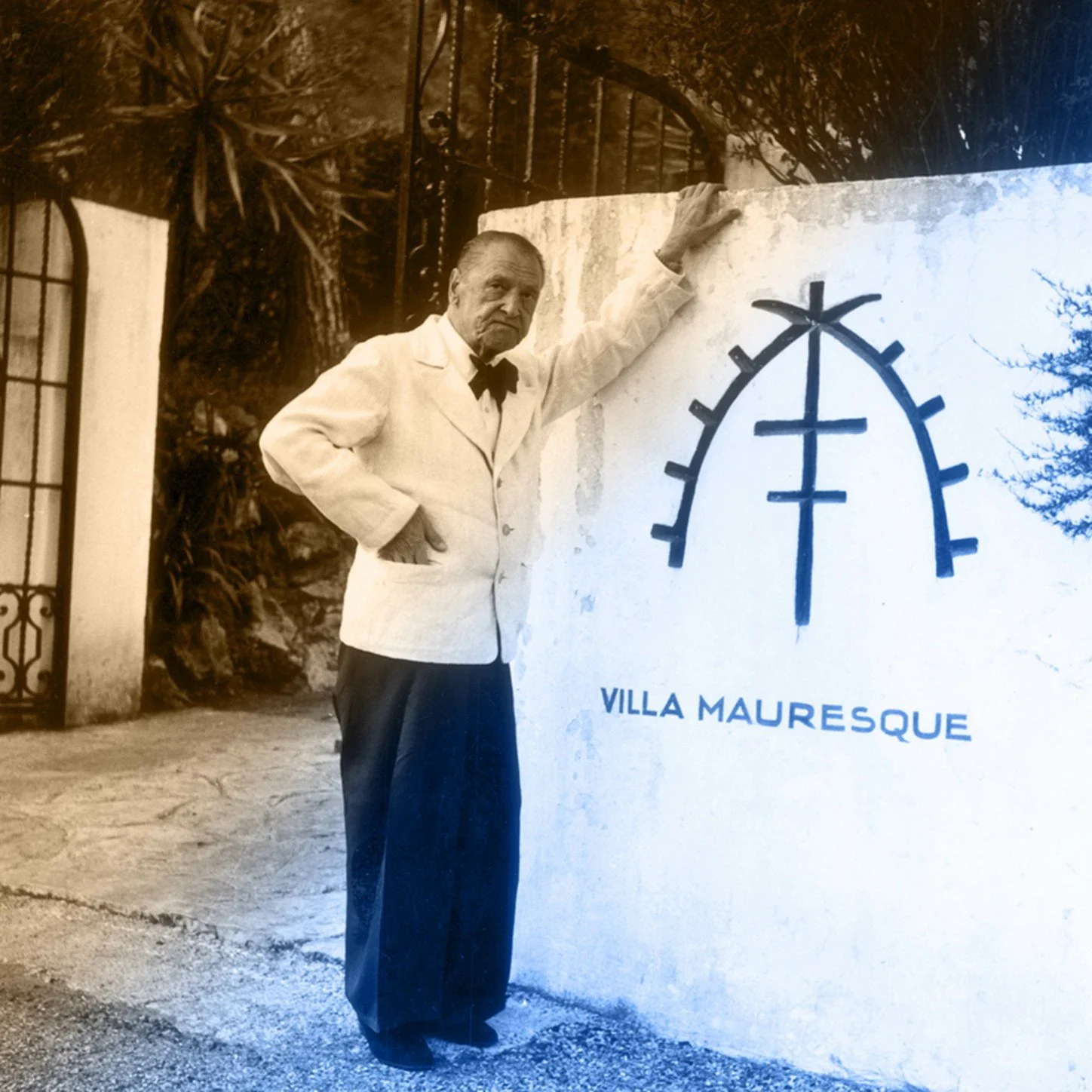

Nel 1914, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ha superato i quarant’anni. Benché non abbia più l’età idonea per essere chiamato alle armi, vuole rendersi utile; non vuole rimanere con le mani in mano. Si arruola come volontario della Croce Rossa britannica nel nord della Francia, nei pressi della frontiera belga, dove gli viene affidato il compito di guidare ambulanze. Le Fiandre francesi fanno da cornice a un incontro determinante: s’invaghisce di un giovane ambulanziere californiano nativo di San Francisco, Gerald Haxton, e inizia con lui una relazione amorosa destinata a durare trent’anni, vale a dire fino alla morte di Gerald nel 1944. L’Inghilterra non scherza con l’omosessualità e Maugham lo sa; era ventunenne quando Oscar Wilde fu condannato il 25 maggio 1895 per “gross indecency”, ossia sodomia, a due anni di carcere e lavori forzati. Lo stesso Gerald Haxton era stato arrestato e processato nel dicembre 1915 per un atto omosessuale in un hotel di Coven Garden a Londra. Contrariamente a Wilde, era stato assolto (non era stato colto in flagrante sodomia). Ma poi, registrato come “undesirable alien" ovvero straniero indesiderato, gli fu negato a vita l'ingresso nel Regno Unito. Così, più che l’ardente desiderio di sposare la madre di sua figlia Liza, nata a settembre 1915, è la voglia di ostentare la propria eterosessualità associata a un certo senso del dovere che spinge Maugham a convolare a nozze nel maggio 1917 con Syrie Wellcome; il tumultuoso matrimonio s’infrange e si scioglie con il divorzio dodici anni dopo, nel marzo 1929. Da subito lo scrittore si rende conto di aver sbagliato a sposarsi. Lontano dall’Inghilterra e dalla moglie, nel 1927, acquista una villa in Costa Azzurra nella penisola di Saint-Jean-Cap-Ferrat, a una decina di chilometri da Nizza. Trasforma presto questa sua residenza mediterranea in un rinomato salotto letterario degli anni Venti e Trenta. La Mauresque, avviluppata nell’azzurro scintillante della baia di Villefranche-sur-Mer, bagnata dal sole della Provenza e circondata da nove acri di parco, corredato di piscina e campo da tennis, dove ombreggiano pini marittimi e cipressi, non è soltanto uno spazio privato per scambi intellettuali e un luogo di piacere e di divertimento al riparo da occhi indiscreti; è innanzitutto il suo asilo di pace, il posto dove ama scrivere, il punto d’arrivo e di partenza dei suoi frequenti viaggi in Estremo Oriente con Haxton.

La sua penna si è nutrita di viaggi in Cina, in India, in Indocina e nei mari del Sud-est asiatico; ha saputo cogliere gli ultimi giorni del colonialismo britannico. Si è abbeverata ai racconti intriganti che riportava il suo “secretary and lover” Haxton in seguito a numerosi incontri con la gente del posto e con inglesi espatriati in quelle regioni molto distanti dalla terra madre. Già nel 1921 era salpato per la Malesia con Gerald. Maugham e Haxton non si assomigliavano affatto; avevano caratteri diametralmente opposti. William era timido e comunicava malvolentieri anche per colpa della sua balbuzie; aveva un pessimo carattere e alla compagnia degli altri preferiva la solitudine, il silenzio e la lettura. Fervido lettore, in ogni suo viaggio portava con sé “a huge book bag full of books”, una capiente borsa piena di libri. Gerald era simpatico, estroverso e ricercava i contatti, la conversazione e la festa. Gli aneddoti che raccoglieva nel corso delle sue uscite costituivano una miniera di spunti creativi per William. Lo scrittore ne parla così: “Aveva un carattere amabile che gli permetteva in brevissimo tempo di fare amicizia con persone sulle navi, nei club, nei bar e negli alberghi, cosicché tramite lui potevo entrare facilmente in contatto con un gran numero di persone che altrimenti avrei conosciuto solo da lontano.”

Maugham si dichiarava carente di immaginazione. Le sue opere ricalcano le proprie esperienze oppure fatti accaduti ad altri che ha osservato da vicino o di cui è venuto a conoscenza; sono improntate di persone realmente esistite. Ad esempio, la sua attività di agente segreto svoltasi tra il 1916 e il 1917 per conto del British Secret Intelligence Service (chiamato più tardi MI6: sesta sezione dei servizi di intelligence militare britannici) si riflette in Ashenden o L’agente inglese (1928), una serie di racconti sulle spie, espressi con umorismo e distacco, che hanno influenzato la narrazione dei maestri del romanzo di spionaggio come Ian Fleming, Eric Ambler, Len Deighton e John Le Carré. Analizzando la sua scrittura ha riconosciuto che nelle sue opere, realtà e finzione erano così intricati che con uno sguardo retrospettivo faceva fatica a distinguere l'una dall'altra.

Scrive in modo chiaro e semplice senza perdersi in descrizioni dettagliate o in analisi psicologiche; imprime all’intreccio un ritmo concitato. Si definisce “a Storyteller”, ovvero un Narratore di storie, e lo è a pieno titolo. Il suo stile limpido e la sua prosa concisa hanno profondamente marcato George Orwell: “I believe the modern writer who has influenced me most is Somerset Maugham, whom I admire immensely for his power of telling a story straight forwardly and without frills. / Credo che Somerset Maugham sia lo scrittore moderno che mi ha influenzato di più; lo ammiro tantissimo per la facoltà che ha di guidare la sua storia in linea retta e senza fronzoli.”

Dal canto suo, Maugham apprezzava moltissimo Ernest Hemingway. Considerava con ammirazione autori a lui contemporanei che sperimentavano nuove strade come James Joyce, Virginia Woolf o Thomas Mann; senza invidia stimava fossero una spanna sopra. Diceva: “The greatest writers can see though a brick wall; my vision is not so penetrating / I grandi romanzieri vedono attraverso un muro di mattoni; la mia visione non è così penetrante”. Collocava sé stesso in testa agli scrittori di seconda categoria: “I’m the first among the writers of the second line.”

Tranne l’elogio che gli indirizzò l’influente scrittore statunitense Theodore Dreiser paragonando il suo romanzo in larga misura autobiografico Of human bondage / Schiavo d’amore (1915) a una Sinfonia di Beethoven, Maugham non ricevette parole di lode da parte della critica. Non se ne adontò mai giacché, mentre la sfera intellettuale lo ignorava, o quasi, il vasto pubblico lo premiava. Le sue commedie e i suoi romanzi piacevano; la sua fama dilagava. Divenne l’autore più pagato della sua epoca; si contano 98 adattamenti cinematografici e televisivi delle sue opere.

Oggi, allorché le sue commedie da salotto appaiono datate, i suoi racconti e i suoi testi saggistici conservano un sapore accattivante. I suoi romanzi-brevi, in particolare, sviluppano una forza magnetica che intrappola il lettore dalla prima all’ultima riga. Saranno stati il suo successo popolare dilagante, la sua prosa lineare scarna di metafore e non esente da cliché, la sua lingua graffiante e corrosiva che non risparmia nessuno, il suo atteggiamento enigmatico e snob, ad aver sdegnato la critica?

Può darsi. Comunque sia, Maugham non ha sfornato opere all’acqua di rosa; non era per niente dilettante e superficiale: per convincersene basti pensare alla profonda analisi sulla sua carriera di scrittore che espone nel 1938 in The Summing up (Riassumendo), alla sua raccolta di pensieri A writer’s Notebook (Taccuino di uno scrittore) del 1949 e alla sua accurata critica letteraria Ten Novels and their authors (Dieci romanzi e i loro autori), pubblicata nel 1954, in cui passa in rivista Tom Jones di Henry Fielding; Orgoglio e pregiudizi di Jane Austen; Il Rosso e il Nero di Stendhal; Le Père Goriot di Balzac; David Copperfield di Dickens; Madame Bovary di Flaubert; Moby Dick di Herman Melville; Cime tempestose di Emily Bronte; I fratelli Karamazov di Dostoevskij; Guerra e Pace di Tolstoj.

Benché non persegua nessuno scopo didattico o moralistico, la sua acuta osservazione della società e il suo sguardo lucido sulle interazioni umane stimolano la nostra riflessione e ci conducono a interrogarci, a porci domande esistenziali. Il suo talento risiede nel sapere tessere una trama avvincente dove s’intrecciano suspense, ironia e cinismo. Ha il dono di fare parlare i suoi personaggi: ne svela l’indole attraverso dialoghi effervescenti. È vero, scrive in modo semplice e scorrevole. Ma da quando “scorrevolezza” coincide con superficialità? E “semplicità” è forse sinonimo di semplicismo?

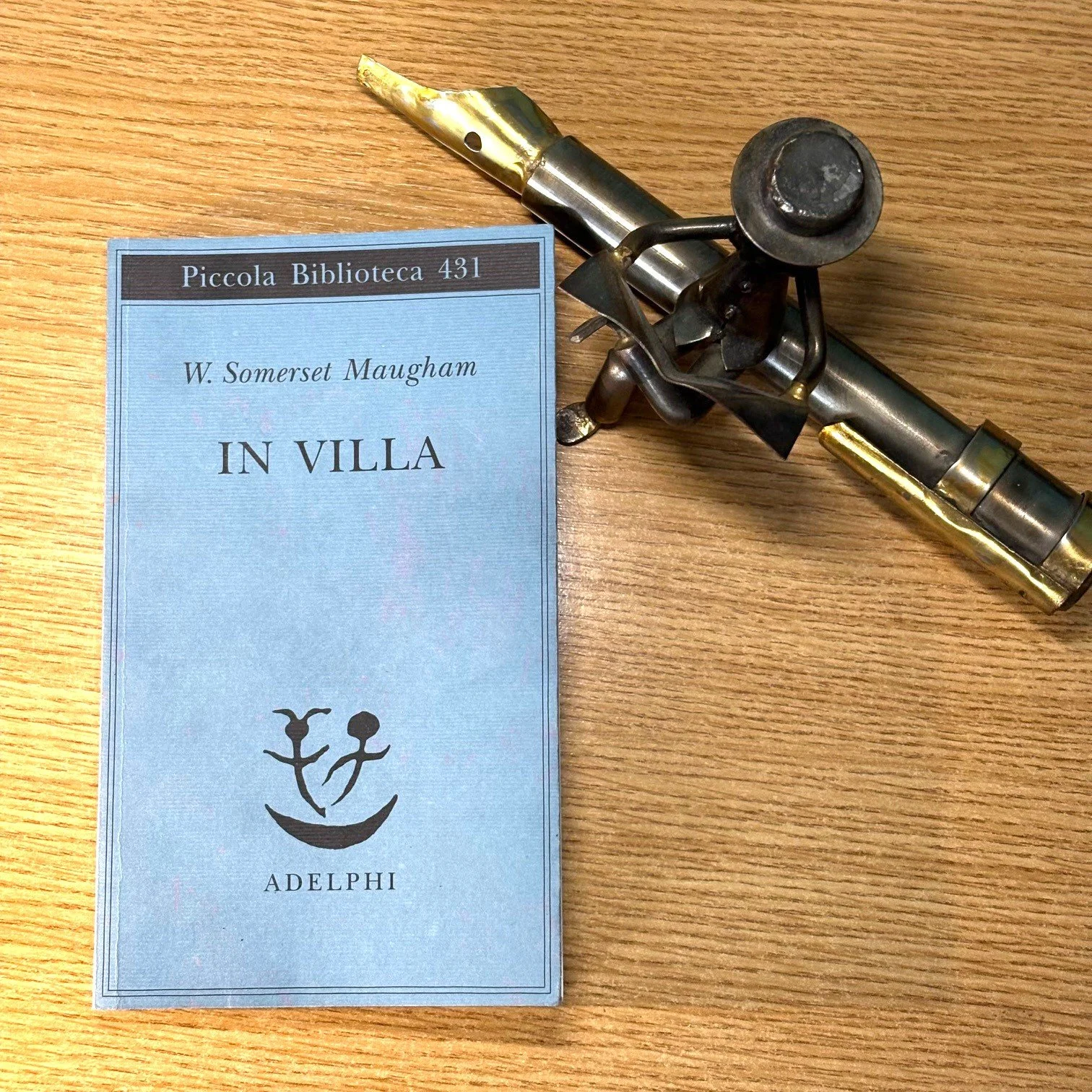

Up at the villa (tradotto In villa anche se letteralmente sarebbe “Lassù alla villa”)

È un romanzo-breve redatto negli Stati Uniti dove Maugham si era rifugiato dopo aver abbandonato precipitosamente Villa La Mauresque nel giugno 1940 quando fu firmato l’armistizio di Compiègne che sanciva l'occupazione tedesca della parte settentrionale della Francia insieme a tutte le sue coste atlantiche e l'instaurazione di un governo indipendente nel sud (in realtà, un governo collaborazionista, quello di Vichy). Maugham sapeva di essere inviso al regime nazista: Joseph Goebbels aveva fatto il suo nome. Fuggendo, si era lasciato alle spalle zagare, fiori di oleandri e agapanti, cespugli di lavanda e di rosmarino, pergolati e muri coperti di glicine, pini marittimi e cipressi… Scrisse in proposito: "Continuavamo a farci il bagno e a giocare a tennis. Il tempo era sempre bello. La luna nuova apparve una sera quando non faceva ancora buio, una falce pallida di luce nel cielo della sera e ci inchinammo a essa tre volte e per tre volte ci facemmo girare i soldi in tasca. La luna crebbe. I giorni pacifici passarono uno dopo l’altro. E poi finirono". Quando tornò a La Mauresque fine 1946, le cose erano ben diverse. La villa portava le ferite dell’occupazione italiana e tedesca, dei bombardamenti britannici ma soprattutto, Haxton non era più al suo fianco. Ai danni della casa si poteva rimediare, all’assenza di Gerald, no: era morto a 52 anni di tubercolosi e alcolismo, nel novembre 1944, al Doctors Hospital di New York.

In villa è pubblicato nel 1941. In poco meno di 120 pagine, con apparente noncuranza, Maugham tocca dei punti che gli stanno a cuore: la guerra in corso, la sua villa lontana, i due grandi amori della sua esistenza.

Con un preciso riferimento all’Anschluss (annessione dell’Austria da parte della Germania il 13 marzo 1938), la Seconda Guerra Mondiale affiora attraverso il racconto di Karl, uno studente austriaco allo sbaraglio: “e con la rabbia in cuore aveva ascoltato tra la folla il discorso pronunciato da Hitler a Linz, dal balcone del Landhaus, dopo la sua entrata trionfale nella città: aveva udito gli austriaci sgolarsi ad acclamare gioiosi il loro conquistatore.” La storia di Karl è la storia di tanti giovani fuggiaschi, divelti dalle guerre: “Sa, non sono il solo. Oggi nel mondo c’è ne tanti come me, migliaia e migliaia.”

Contrariamente a quello che era avvenuto per la Grande Guerra in cui aveva svolto l’incarico di ambulanziere e in seguito di spia, Maugham non prende parte fisicamente alla Seconda Guerra Mondiale. Scappa oltreatlantico; sceglie la via dell’esilio ma non manca di esprimersi a favore degli Alleati, contro l’invasione dell’Europa da parte della Germania hitleriana. Durante il suo soggiorno statunitense rinuncia agli eccessi e al lusso; sceglie uno stile di vita più misurato in segno di rispetto per il suo paese che barcolla sotto il peso delle privazioni. In quegli anni lavora a molte sceneggiature. Porta a termine con fatica The Razor's Edge / Il filo del rasoio (1944), la storia di un giovane americano traumatizzato dalla Grande Guerra che parte per l’India in cerca di misticismo orientale. Maugham, ormai settantenne, decide che sarà il suo ultimo romanzo lungo.

Composto poco dopo il suo arrivo a Hollywood, In villa sembra un tappetto volante, un mezzo per evadere e spostarsi sotto l’amato cielo mediterraneo; per ravvivare dolci ricordi. Le prime pagine diffondono un senso di serenità e un clima di puro godimento estetico; l’inizio non prepara il lettore al fatto penoso che si sta per compiere. La sagoma notturna del cipresso funge da campanello d’allarma. Per due volte lo scrittore lo pone, quasi in filigrana, come segno annunciatore dell’episodio drammatico che seguirà: “Più o meno a metà c’era una terrazzetta semicircolare, con un alto e vecchissimo cipresso, e un parapetto da cui si aveva la vista del duomo e delle torri di Firenze. Tentata dalla bella notte, Mary si fermò… A un tratto si accorse che nell’ombra del cipresso c’era un uomo; vide il bagliore della sua sigaretta.”

La Mauresque non viene descritta in quanto tale ma la villa fiorentina cinquecentesca del romanzo, ubicata in cima a un colle e circondata da vegetazione mediterranea, ne richiama la posizione sopraelevata e ne rievoca l’atmosfera di pace e di grazia: “Cenare là nelle sere di giugno, quando ancora era giorno, e dopo cena lasciarsi avvolgere a poco a poco dalla dolcezza notturna, era un piacere che le pareva non potesse stancarla mai… Forse era quell’aria toscana, leggera, con qualcosa che agiva su di te in modo che anche la sensazione fisica aveva un che di spirituale.” Insomma, la villa fiorentina trasuda qualcosa de La Mauresque. Sarebbe incompleto omettere che, nella penisola di Saint-Jean-Cap-Ferrat a poca distanza dalla villa di Maugham, si specchia nel mare La Fiorentina, elegante e lussuosa residenza costruita sulla punta di Saint Hospice (Sant'Ospizio) nel 1917 da Thérèse Vitali, contessa de Beauchamp. I cipressi del paesaggio toscano ricordano quelli del paesaggio provenzale e lo scrittore li nomina, prima in una visione notturna “e presto si trovarono a passare tra campi con solo una casetta qua e là ai bordi della strada, o, più addentro, un cascinale bianco con alti cipressi che si stagliavano neri e solenni nel chiarore lunare”; di seguito in una visione diurna “Nel giardino, fatto a gradoni, c’era un posto a cui Mary era particolarmente affezionata: una piccola striscia erbosa, simile a un campetto di bocce, circondata da cipressi tosati. Su un lato i cipressi erano stati tagliati ad arco, in modo da offrire una veduta, non di Firenze, ma di una collina coperta di ulivi e coronata da un paesetto con vecchi tetti rossi e il campanile di una chiesa.” Ritroviamo lo stesso fresco tappettino verde che circondava la villa di Saint-Jean-Cap-Ferrat (lo scrittore era solito affermare che il grande lusso in Riviera era l’erba); le stesse ripide terrazze in cima alle quali si ergeva La Mauresque; gli stessi tetti in laterizio che Maugham scorgeva quando da una delle finestre della sua residenza volgeva lo sguardo in direzione delle Alpi e le medesime tegole romane che coprivano La Mauresque.

I maggiori personaggi del romanzo, Mary Panton e Rowley Flint, assomigliano per alcuni versi ai due grandi amori dello scrittore. Prima di conoscere Gerald Haxton nelle Fiandre francesi nel 1914, Maugham aveva incontrato nel 1906, durante una festa pomeridiana a Wimbledon, l’attrice Ethelwyn Jones soprannominata Sue. Aveva trentadue anni e lei, ventitré. William se ne innamorò perdutamente, was “desperately in love” with her, e con lei ebbe una relazione. Il colpo fu duro quando, una sera di novembre 1913 a Chicago in un ristorante dove stavano cenando tête-à-tête, chiese a Sue di sposarlo e di prendere il largo con lui per Tahiti; “I don’t want to marry you / Non ti voglio sposare” si sentì rispondere. Sue Jones l’attraeva per la sua franchezza, la sua naturalezza e la sua libertà sessuale. La dipinge nei panni dell’eroina Rosie Driffield in Cakes and Ale / Lo scheletro nell’armadio (1930), romanzo satirico sul rapporto tra la reputazione di uno scrittore e il suo effettivo valore letterario; pungente riflessione sulla caducità della fama. In Cakes and Ale scrive a proposito di Rosie/Sue: “Era affettuosa per natura. Quando le piaceva qualcuno, era del tutto naturale per lei andare a letto con lui. Non ci pensava mai due volte. Non era vizio; non era lasciva, era la sua natura! Si concedeva con la stessa naturalezza del sole che riscalda o dei fiori che profumano. Era un piacere per lei e le piaceva dare piacere agli altri. Non aveva alcun effetto sul suo carattere; rimaneva sincera, incontaminata e ingenua!”. Nell’ introduzione del 1950 di Cakes and Ale per la casa editrice Modern Library, si legge: “Sono abbastanza disposto a concordare con l’opinione comune che Of human bondage sia la mia opera migliore…ma il libro che preferisco è Cakes and Ale…perché nelle sue pagine rivive per me la donna dal sorriso adorabile che fu il modello di Rosie Driffield.” Ne In villa un po' di Sue è presente nel personaggio di Mary Panton: “… se potessi dargli un’esperienza unica, un’ora di felicità assoluta, qualcosa che non ha mai sognato e che non si ripeterebbe mai più, allora gli darei con gioia tutto quel che ho da dare”. Mi fermo qui per non sciupare la lettura a chi non conosce il romanzo e ha voglia di scoprirlo.

Il personaggio Rowley Flint è modellato su Gerald Haxton: è basso, tarchiato, non particolarmente bello e piuttosto rude ma non per questo, privo di fascino. Anzi, c’è in lui un nonsocché di irresistibile: “Ma c’era qualcosa che ti faceva perdere la testa, una sorta di dolcezza dietro i suoi modi ruvidi, un calore eccitante sotto il suo fare beffardo… e la sensualità della sua bocca, la carezza degli occhi grigi.” A suo agio con tutti e dotato di pungente ironia, si guadagna con grande facilità la simpatia di chi lo ascolta. Prende la vita con leggerezza e gli piace tirare frecciatine; ha ciò che gli inglesi chiamano “tongue in cheek / la lingua nella guancia”.

Gerald Haxton è un enfant terrible, un tipo stravagante. In Provenza è un assiduo frequentatore del Casino di Montecarlo e dei porti di Nizza e di Villefranche. Raggiunge gli Stati Uniti più tardi dello scrittore, dopo aver messo al sicuro la collezione d’arte della villa. A Washington D.C. trova un posto di responsabilità nell’attività bellica. Maugham ha subito il sentore che non tornerà con lui in Francia ma, ciò nonostante, è contento che si sia reso autonomo e indipendente. Rimane sconvolto e profondamente addolorato dalla sua scomparsa improvvisa. Confida a suo nipote Robin: “Non puoi immaginare che strazio sia stato per me. Gli anni migliori della mia vita – quelli che abbiamo trascorsi vagando per il mondo – sono indissolubilmente legati a lui. E in un modo o nell’altro – anche se indirettamente – tutto ciò che ho scritto negli ultimi vent’anni ha qualcosa a che fare con lui”. La sua raccolta di pensieri A writer’s Notebook porta la dedica: “In Loving Memory of My Friend Frederick Gerald Haxton, 1892–1944”.

In apertura del romanzo, il cipresso al chiarore di luna ci introduce in un mondo dionisiaco fatto di passione, di disordine e di sangue bollente; ci anticipa momenti di angoscia e di paura. In chiusura, i cipressi tagliati ad arco e illuminati dal sole segnano la fine della tensione e aprono il sipario su un orizzonte apollineo caratterizzato da equilibrio e armonia; prefigurano momenti di possibile felicità.

Per William Somerset Maugham, vita e scrittura sono interdipendenti: “I try with my work to fill out the pattern of life that i had made for myself. / Con il mio lavoro sto cercando di compilare il modulo di vita che mi ero preparato.” La sua esistenza trova il suo senso nell’atto creativo. Come per chiudere un cerchio, per allacciare le due estremità della sua vita, voleva che le sue ceneri fossero trasportate nel giardino della King’s School di Canterbury, una terra dove aveva sofferto, certo, ma dove avrebbe potuto fare ritorno con gli onori. La sua richiesta fu soddisfatta il 22 dicembre 1965: le sue ceneri sono seppellite vicino a dei rosi, nel terreno del collegio. Sul muro di mattoni adiacente, quello della Maugham Library, una lastra metallica, oltre a segnare le date di nascita e di morte dello scrittore, evidenzia con orgoglio gli anni che William, allora studente, ha trascorso lì: “K.S.C. 1885 – 1889”. E così, la Scuola di Canterbury unisce il tratto iniziale e il tratto finale di un percorso di scrittura lungo settant’anni. Maugham possedeva l’arte di raccontare storie ispirandosi a persone realmente esistite e a fatti a lui contemporanei. Se fosse vissuto nel Millecento in Inghilterra, scommetto che non avrebbe resistito alla voglia di trasporre in un romanzo il brutale assassinio dell’arcivescovo Thomas Becket nella sua Cattedrale di Canterbury.